掲載情報は2024年5月現在

| 所属 | 大学院情報理工学研究科 機械知能システム学専攻 |

NAKATA Yoshihiro |

| メンバー | 仲田 佳弘 准教授 | |

| 所属学会 | 米電気電子学会(IEEE)、日本ロボット学会、電気学会、日本AEM学会 | |

| メールアドレス | ynakata@uec.ac.jp | |

| 印刷用PDF |

アクチュエータ、融合型ハイブリッドアクチュエータ、水圧駆動アクチュエータ、磁気ねじ、アンドロイド、アンドロイド・アバター、ヒューマン・ロボット・インタラクション(Human-Robot Interaction)、人・可食ロボット・インタラクション(Human-Edible Robot Interaction)、ヒューマン・インタフェース、生き物らしいロボット

遠隔地にいる人と、あたかも対面で会話しているかのような環境を作り出せたら、どのような未来が広がるでしょうか。例えば、話したい相手にヘッド・マウント・ディスプレイ(HMD)を装着してもらい、その場で言葉を発してもらうだけで、自分の目の前にいるロボットに相手の声や表情が乗り移り、自然なコミュニケーションが可能になったとしたら――。

仲田佳弘准教授が開発した、子どもの姿をしたロボット(アンドロイド・アバター)「Yui(ゆい)」は、すでにそのような世界を作り出しています。視線やまばたきなどの目の動きや、まゆ、口の動きをHMD内蔵のカメラやセンサーが読み取り、その表情の変化をアンドロイド・アバターに投影するという仕組みです。

ゆいの黒目には広角レンズを搭載したカメラが組み込まれ、撮影された映像が相手の装着するHMDに映し出されています。アンドロイドの左右の耳にはマイクが入っており、相手はどちらの方向から話しかけられたのかを認識することができます。こうした工夫により、遠隔操作でありながら、相手も自分もまるで対面で会話しているかのような感覚が得られているのです。

それ以前には、実環境での移動が可能な車輪の付いた子ども型アンドロイドの研究に取り組んできました。開発した「ibuki(いぶき)」は小学生くらいの背丈で、足はなく車輪駆動ですが、46自由度の全身動作により人らしい自律的な動きが可能です。表情の変化や身体の動きによって感情を表現し、人と手をつないで移動することができます。

このように仲田准教授が目指すのは、ともに行動し、対話によって体験を共有しながら人と親密な関係を築いていけるアンドロイドの開発です。「大人に守ってもらう未熟な存在である『子ども型』にすることで、人間側からアンドロイドに働きかけることを狙っている」(仲田准教授)そうです。今後、ゆいにも下半身を取り付けて移動できるようにする予定です。こうした研究は人と共存する高性能なアンドロイドを追求するだけでなく、「コミュニケーションの本質を探る試みにもつながるのではないか」と仲田准教授は考えています。

そんな“人に優しくふるまえる”アンドロイドの実現には、力加減を緻密に調整し、人に「優しく触れる」ための部品が必要です。仲田准教授はこのような目的から、ロボットの駆動装置であるアクチュエータの開発までも手がけています。

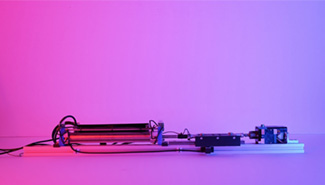

これまでに空気圧シリンダとリニアモータの構造を一体化し、柔軟性を保ったまま俊敏に動く電磁気を応用した融合型ハイブリッドアクチュエータなどを開発しました。人の筋肉のようにしなやかに動くこのアクチュエータを、まずは脊髄などが損傷し腕が動かせなくなった患者向けのリハビリ用途などに応用を進めていくそうです。

また、磁気ねじで駆動するリニアモータも開発しました。これは非接触で動力を伝えられる磁気ねじを少量の量産が容易な永久磁石で構成し、利用しやすくしたものです。機械式のねじとは異なり、磁気で動力を伝達しているために、端にぶつかっても大きな力が出ません。ロボットに搭載することで、人が接触しても高い安全性を保つことができます。構造が単純で低コストに作れることから、新しいねじ部品としての産業応用も期待されています。

一方、最近は長年取り組んできた「可食ロボット」の研究でも成果が出つつあります。ゼラチンなどの可食素材を使って人が食べられる可食ロボットを開発し、それを食べた際の人の感覚的な反応などを調べました。その結果、空気圧でロボットを動かしながら食べた時に、動かさずに食べた時とは異なる知覚や食感が得られることが明らかになりました。

動くロボットに対し、被験者は知性や感情、生き物らしさを感じたほか、それを食べたことにより罪悪感が芽生え、また“躍り食い”によって「新鮮さ」なども感じたそうです。可食素材を用いたロボットの研究は従来もありましたが、食べた時の心理的な影響についての調査はなかったといいます。

こうした研究により、仲田准教授は「人間と可食ロボットとの相互作用(Human-Edible Robot Interaction(HERI)」という新しい概念を提唱しています。HERIはエンターテイメント性の高い食事など新たな食体験の創出から、口腔の刺激によって脳活動を促進するなど医療への応用までさまざまな可能性を秘めています。さらには「効果的な食育や、『生命とは何か』といったバイオエシックス(生命倫理)の議論にも通じるだろう」とその広がりを見通しています。

ロボットと人の関係がより密接になる中で、ロボットが人や人の社会により馴染んでいくための研究開発が行われています。力を制御するアクチュエータの開発から、人に寄り添うアンドロイドの創造、さらに可食ロボットの提案に至るまで、仲田准教授が取り組む研究はすべて「人と機械が共存する未来をつくる」という一つの大きな目標に向けられているのです。

【取材・文=藤木信穂】