掲載情報は2024年5月現在

| 所属 | i-パワードエネルギー・システム研究センター 大学院情報理工学研究科 情報学専攻 |

YOKOGAWA Shinji |

| メンバー | 横川 慎二 教授 | |

| 所属学会 | 日本信頼性学会、応用物理学会、電子情報通信学会、IEEE、日本品質管理学会ほか | |

| メールアドレス | yokogawa@uec.ac.jp | |

| 印刷用PDF |

信頼性工学、機器の寿命予測、故障物理、品質管理、システムレジリエンス、エネルギー貯蔵・制御、半導体デバイスの信頼性、バッテリーの信頼性、安全工学、社会システム工学

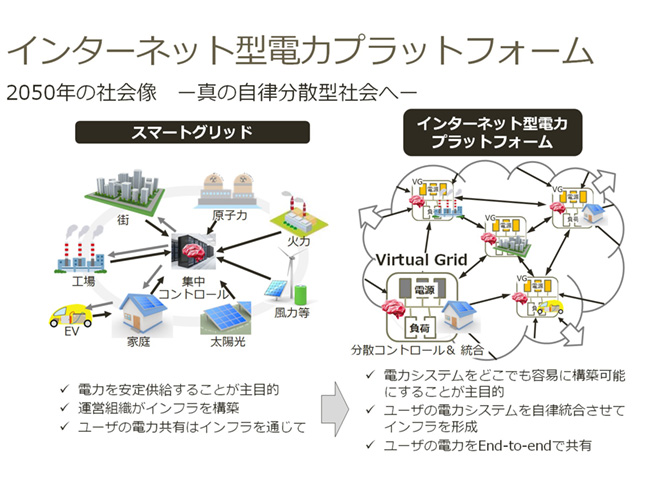

2050年カーボンニュートラル(温室効果ガス排出量実質ゼロ)の実現に向けて、国内では再生可能エネルギーを主力電源にするための研究開発が活発に進められています。そこでは、太陽光や風力、水力といった種類や量、変動特性の異なるさまざまなエネルギー源をいかに統合し、効果的に活用するかが大きな課題になっています。

横川慎二教授は、この課題を解決するために、「大小の発電や需要を事業組織が集中的にコントロールする従来のスマートグリッドから、個人や地域が“地産地消”で推進する『インターネット型エネルギー社会』への転換が進むだろう」と考えています。

インターネット型エネルギー社会の構築には、ネットワークにつながった小規模の自立分散型のエネルギーを公正かつ適切にマネジメントすることが欠かせません。そのために電気通信大学、東京農工大学、東京外国語大学の「多摩3大学」は共同で、自立分散型エネルギーをマネジメントするための倫理・法・社会的課題(ELSI)を整理し、実践的な研究を進めています。

ここでは、個人や地域間のエネルギーのシェアリングをさまざまな環境下で有効に機能させるために、災害による突発的な環境の変化や世界経済の変動を前提にした、安定でレジリエントな(復元力のある)システムの設計やその実装方法を提案し、政策として提言することを目指しています。インターネット型エネルギー社会は、インフラが整備されていないグローバルサウスが主な発展の舞台となることが予想されることから、こうした国々とも連携していく予定です。

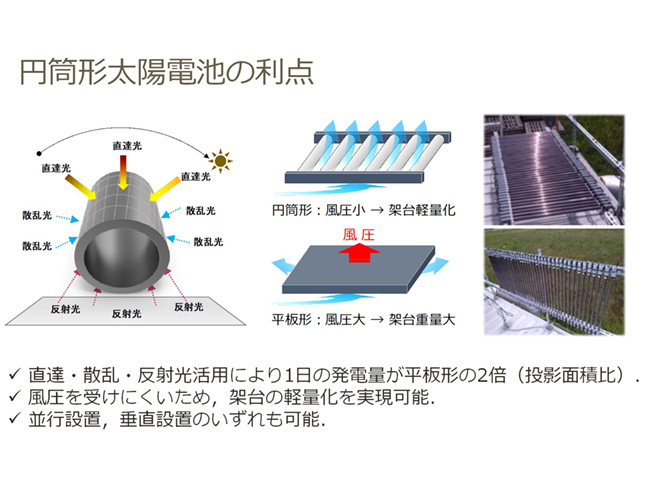

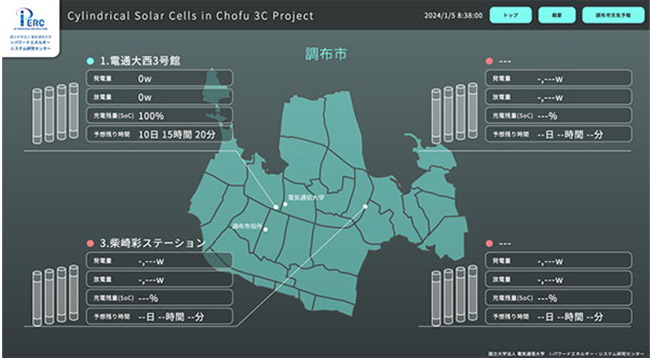

その一つの取り組みとして、横川教授がセンター長を務める電通大i-パワードエネルギー・システム研究センター(i-PERC)では、軽量であらゆる方向からの光を発電に使える「円筒形太陽電池」を用いた都市型壁面発電システムを他大学や企業、地方自治体とともに開発し、学内に実装してその有効性を検証しています。

円筒形太陽電池は、細長い透明管に太陽電池の発電シートを丸めて挿入し、封止したもので、蛍光灯のような円筒形をしているのが特徴です。これを複数並べてすだれ状の太陽電池モジュールにすることで、風圧を受けにくく、日よけにもなるという特性を持っています。

この円筒形太陽電池モジュールと蓄電池を組み合わせた創電と蓄電の機能に加えて、電力の消費量のモニタリングと位置情報の把握を情報通信技術(ICT)を用いて行う可搬式のシステムを構築しました。円筒形太陽光発電システムで創電した電力を、住宅街で開催する「e-スポーツ」の体験イベント用電源として使う実証実験なども行っています。

横川教授は「場所を選ばずに再生可能エネルギーを使えるほか、平時だけでなく、災害時の非常用電源としても活用できる」とその利点について強調します。現在、建物の壁面に円筒形太陽電池を大規模に設置するなどして実証実験を行っており、通常の太陽光パネルを設置する平地が限られる都市部における再生可能エネルギーの活用の可能性を広げていく考えです。

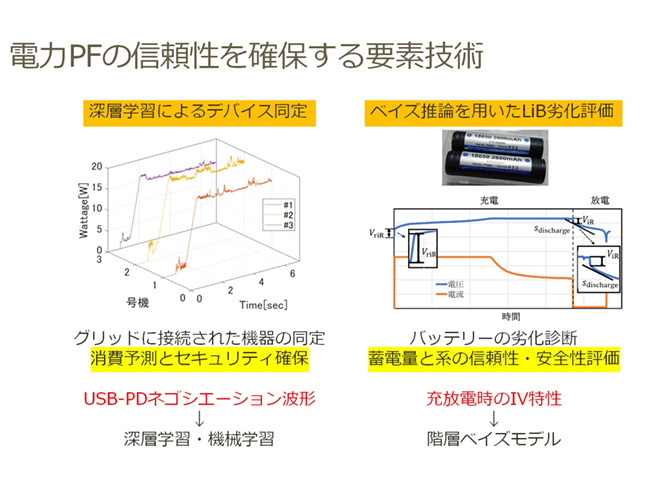

もっとも、横川教授が扱うのは太陽光発電システムだけではありません。自立分散化が進んだエネルギーシステムには、リチウムイオン二次電池に代表される蓄電池や、キャパシタ、新規パワーデバイスなど、数多くのデバイスが使われています。こうしたデバイスを用いたエネルギーシステム全体の状態の変化を、オンラインモニタリングによる時系列解析や機械学習、深層学習を使って精度よく予測・評価し、寿命予測や保全方策を決定する方法なども研究しています。

さらに、スマートフォンやタブレット端末、蓄電池などをシステムに接続した瞬間に、バッテリーの残量や健全性などを推測する技術も開発しました。これによってシステム全体の電力を動的にマネジメントできれば、常に健全な状態でシステムを継続的に使い続けられる可用性(アベイラビリティ)を担保することができます。

そのほか、データセンターの省電力化の鍵となる半導体メモリや先端半導体、また電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド車(PHEV)の駆動力を支える炭化ケイ素(SiC)パワーデバイスの信頼性を高める研究なども進めています。

このように、横川教授は個々のデバイスやシステムの信頼性、安全性を高めながらシステム全体の品質を保証し、さらにレジリエンスの評価や設計まで行うことを目指しています。このシステムレジリエンスの確保こそが、インターネット型エネルギー社会の構築に向けた大きな鍵となるのです。

【取材・文=藤木信穂】