掲載情報は2025年2月現在

| 所属 | 大学院情報理工学研究科 機械知能システム学専攻 |

Eriko AIBA |

| メンバー | 饗庭 絵里子 准教授 | |

| 所属学会 | 日本音響学会、日本心理学会、音楽知覚認知学会、情報処理学会 | |

| 研究室HP | https://human-informatics.jp/index.html | |

| 印刷用PDF |

聴覚心理学、聴覚生理学、聴覚抹消系、聴覚の時間的側面、人間情報学、演奏技能、職人の技能、感性情報学

饗庭絵里子准教授は、芸術大学のピアノ科を卒業しています。ピアニストとして研鑽(さん)を積む中で、音に対するヒトの知覚について多くの疑問を抱くようになり、「聴覚」の仕組みについて研究するようになったといいます。

ピアノの演奏では通常、複数の鍵盤を同時に押さえて和音を奏でます。その際に、すべての音がピタリと合っているかどうかに演奏家の腕前が表れるとされています。一方で、ピアニストは目立たせたいメロディーの音だけを、他の音に比べてわずかに先行させて演奏することで、メロディーの音を浮き立たせるという演奏テクニックも使っているそうです。この時、音がズレたと気づかれてしまうと、演奏が乱れたと思われかねません。そのため、音のズレが知覚されないように、数十ミリ秒オーダーで演奏を制御しているのです。まさに”絶技”の域だと言えるでしょう。

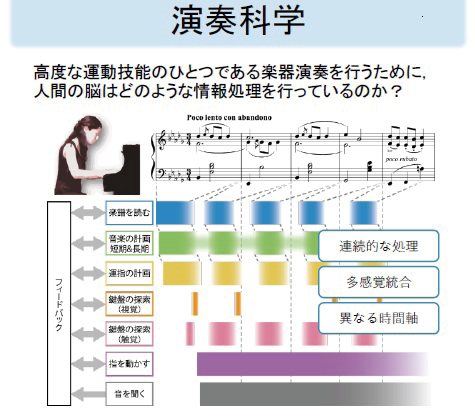

饗庭准教授は現在、そうした演奏の科学と、聴覚メカニズムの二つの軸で研究に取り組んでいます。演奏科学については、高度な技能の一つである音楽を演奏する際の「楽譜を読む」「運指(指の運び)を計画する」「音楽を聴く」といったさまざまな行動を題材にしています。人間は演奏という行動の結果、音楽を聴き、それをふたたび自らの脳にフィードバックしつつ、音を間違えたら、即座に運動を修正するなど、連続的に行動を調整する複雑な情報処理を行っていることから,その過程の解明を目指しています。

例えば、運指の推定では、ピアノの演奏時に撮影した動画データを画像処理し、指先や指の関節の座標と、鍵盤の中心座標をそれぞれ検出して照らし合わせることで、どの指がどの鍵盤を押しているのかを9割以上の高い精度で判別することができます。これによって、手の大きさや指の長さなどの多様な手の形状と運指との関係をまとめたデータベースを構築できれば、演奏練習などに向けて、「個々に合った最適な運指の提案システムが作れるだろう」と饗庭准教授は考えているのです。同じ曲であっても、どの指で弾くのが適切かは、人によって異なるのだそうです。

また、ピアノだけでなく、歌唱から「音高(音の高さ)」を推定し、意図した旋律を再現する研究にも力を入れています。思いついた曲を鼻歌のように口ずさむだけで、たとえ不安定な歌唱ピッチ(音の高さ)であっても、音楽理論に基づく確率モデルにより、自動でくみ取って周波数を推定できるシステムを構築し、最終的には楽譜に起こすことを狙っています。楽器が弾けなくても作曲できる新たなツールとして、将来、業界に新風を吹き込めるかも知れません。

もう一つ、作曲の分野では、「サビ」から「Aメロ」を自動で生成するシステムの開発にも着手しました。楽曲のデータベースから、サビのメロディーやコードとAメロとの共通性や違いを調べ、それらを組み合わせるなどして聴取実験で検証し、曲の一部分(例えばサビ)から、別の部分(Aメロ)を生成することを目指しています。作曲しようとしてもサビのメロディーしか思いつかない、といった場合などに役立ちそうです。これら演奏科学の研究は、「楽しみながら、音楽の能力を高められる仕組みの開発」(饗庭准教授)であると言えるでしょう。

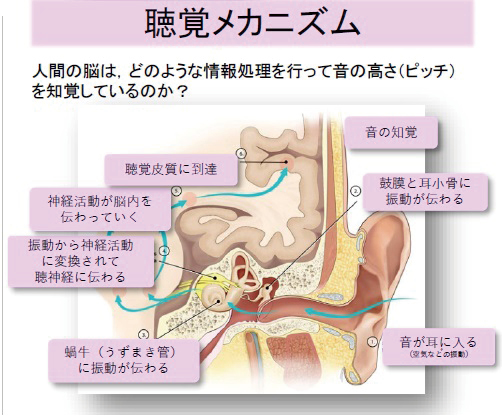

一方、聴覚メカニズムの研究では、脳がどのような情報処理によってピッチを知覚しているのかについて突き詰めています。例えば、「♪もしもしかめよ(タッタタッタタッタター)」のリズムを指でタッピングしながら発話することは、恐らく難しいと思います。これは、音声の生成や理解に関わる脳部位と共通の部位でリズムのパターン生成を行っているために、発話だけでなく、音声の知覚に対してもそれが影響を与えている可能性が考えられます。

また、絶対音感、相対音感、調性感の三つの種類があるとされる「音感」について、なかでも最もマイナーな「調性感」を測り、養うためのメソッド開発にも企業と共同で取り組んでいます。ある旋律を聴いた時、「このメロディーはこの音で終わりそうだ」と感じるのは調性感によるもので、作曲時など音楽の印象を喚起するのに特に重要な感性なのだそうです。ただ、調性感を測る指標がなく、訓練方法も確立されていないことから、饗庭准教授は「調性感をより強く感じやすいと言われている『和音』を使ってその効果を検証したい」と考えています。

ほかにも、認知症の予防に向けて、認知症患者の脳で活動が弱まっているとされる「ガンマ帯域」(約30-100ヘルツ)の音による刺激を与えるため、音楽などをうまく変調し、患者が不快感なく聞き続けられるような音刺激の加工法を企業とともに開発し、ガンマ帯域の活動を促進する試みなども進めています。このように、饗庭准教授は聴覚メカニズムについても、さまざまな側面から明らかにしようとしています。

【取材・文=藤木信穂】