掲載情報は2024年5月現在

| 所属 | 大学院情報理工学研究科 情報・ネットワーク工学専攻 |

Satoshi ONO |

| メンバー | 小野 哲 准教授 | |

| 所属学会 | 米電気電子学会(IEEE)、電子情報通信学会、エレクトロニクス実装学会、品質工学会 | |

| メールアドレス | ono.satoshi@uec.ac.jp | |

| 印刷用PDF |

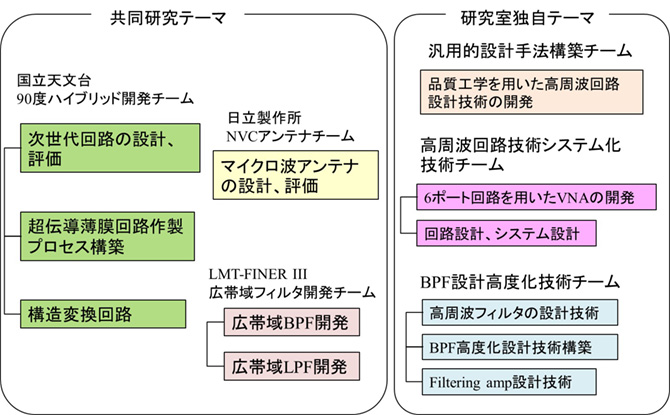

高周波受動回路、広帯域90度ハイブリッド、NVC(Nitrogen-Vacancy Center)用マイクロ波アンテナ、高周波フィルタ(LPF(ローパスフィルタ) )、HPF(ハイパスフィルタ)、 BPF(バンドパスパスフィルタ)、BRF(バンドリジェクションフィルタ)、高周波フィルタで構成するマルチプレクサ、品質工学を用いた集中定数型フィルタの設計手法の開発、チューナブルBPF、平坦な通過帯域を持つBPF、BPFの機能を持つパワーディバイダ、比帯域100%程度の広帯域BPF、LNA(ローノイズアンプ)、6ポートリフレクトメータを用いたVNA(ベクトルネットワークアナライザ)の開発

無線通信分野は現行の第5世代通信(5G)サービスに続き、2030年ごろの普及が見込まれる6Gの技術仕様の検討も始まるなど、世界的に活発な技術開発が進められています。6Gではミリ波帯(30ギガ-300ギガヘルツ、ギガは10億)のうち、100ギガヘルツ以上が候補の周波数になっており、より高い周波数帯を使いこなす技術が求められています。

無線通信用の高度なアナログ回路設計に取り組む小野哲准教授は、とりわけ数ギガ-数十ギガヘルツ帯の高周波信号を扱うフィルタやアンテナ、スイッチなどの受動(パッシブ)回路を中心に研究しています。回路の設計からシミュレータを使った解析、さらに試作した実機の評価まで、ものづくりのイロハを学べる研究室です。

近年の主な研究テーマとしては、まず南米チリのアタカマ高地にある世界最大級の電波望遠鏡「アタカマ大型ミリ波サブミリ波干渉計(ALMA望遠鏡)」に搭載する高感度受信機向けの回路設計が挙げられます。宇宙から1秒間に数千億回の振動をしながら地球へ届く微弱な電磁波を受信するには、大型のアンテナとともに低損失な回路が不可欠です。

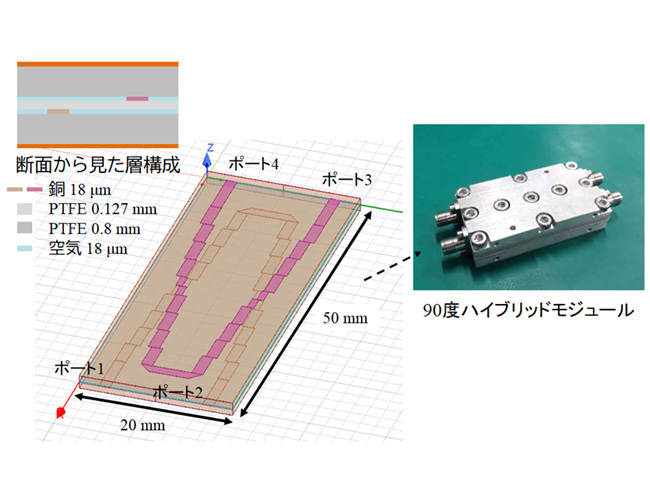

小野准教授は国立天文台などと共同で、現在、アップグレード計画が進む「ALMA2プロジェクト」向けに、回路の出力間の位相差を90度にすることでノイズの影響を最小限にする方式に必須の「90度ハイブリッド」と呼ぶ回路の設計を進めています。これまでに、プリント回路基板やフッ素樹脂(テフロン)基板を用いた90度ハイブリッド回路を試作し、モジュール化までこぎ着けました。

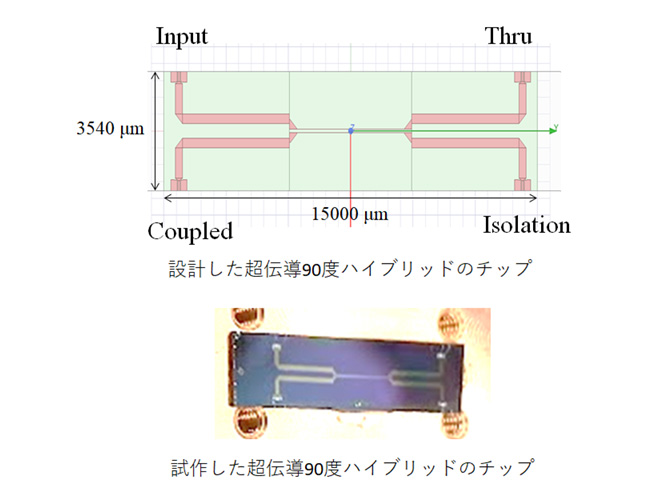

これは室温で動作するものですが、さらにノイズの影響を極限まで抑えるため、ほかに4K(Kは絶対温度、0Kはマイナス273度C)の極低温下で動作する、ニオブ薄膜の積層加工プロセスによるシリコン基板を用いた超伝導90度ハイブリッドの作製にも挑戦しています。

このような小型で高性能な超伝導回路を実現できれば、「超伝導量子コンピュータなど他分野にも横展開できるかもしれない」と小野准教授は考えています。また、メキシコの大型ミリ波望遠鏡(LMT)に搭載する広帯域ヘテロダイン受信機(FINER)向けのフィルタ開発などにも取り組んでいます。

ほかにも、日立製作所とは量子センサーとして期待されるダイヤモンド結晶中の窒素と空孔の中心「NV(Nitrogen-Vacancy)センター」用のマイクロ波アンテナを共同で開発しました。NVセンターに交流磁場をかけるための走査型プローブ顕微鏡(SPM)にアンテナを搭載することで、磁気や電気、温度、ひずみなどを計測する超高感度センサーとして機能します。

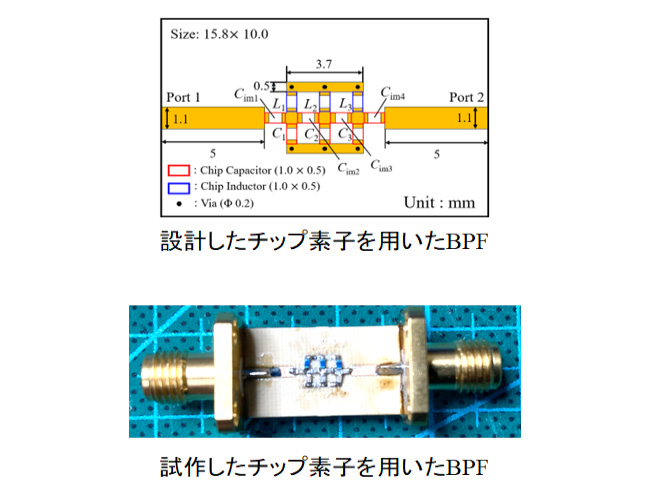

さらに業界初の試みとして、高周波フィルタの設計に品質工学の手法を取り込むことで、バラつきに強く、頑丈で効率的な「ロバスト設計」が可能になることを示しました。特に、マイクロ波帯のバンドパスフィルタ(BPF)やローパスフィルタ(LPF)などの高機能回路にこの手法を導入することを目指しています。

小野准教授は長年、アナログ高周波BPFの開発に取り組み、その小型化や広帯域化を実現してきました。BPFとは特定の周波数帯の信号だけを取り出し、それ以外の信号は通さないようにする回路です。限られた周波数資源を有効に活用するためには、こうしたフィルタ技術が欠かせません。今後、5Gや6Gなど通信端末で扱う規格が増えていくなかで、サービス間の干渉を防ぐ意味でも、アナログBPFの需要は増していくとみられています。

このBPFの設計をさらに高度化するため、最近は設計の初期段階から精度良く作り込むためのパラメータの新たな抽出方法や、フィルタと同じような手法でアンプが設計できる、能動(アクティブ)回路とパッシブ回路を融合したフィルタリングアンプの設計技術の提案といった新規の領域にも踏み込んでいます。

そのほか高周波回路のシステム化に向けて、ソフトウェアを切り替えるだけで多様な変調方式やアプリケーションに対応できるソフトウェア無線(SDR)用に、周波数を従来比100倍以上に可変できるチューナブルBPFなども開発しました。SDR向けの無線機の小型化や高性能化、低コスト化などに寄与できます。

小野研究室では、高周波回路の設計や試作を競う独自のコンテストを大学院生たちが企画・運営し、研究室の新入生らに実技を通して研究の基礎を学んでもらっています。また、電子情報通信学会のマイクロ波研究会主催「マイクロ波設計試作コンテスト」などにも積極的に参加しています。小野准教授は「一つの目標に向かい、回路の調査から設計、試作までを仲間と共にやり遂げることで、格段にレベルアップできる」と教育活動に手応えを感じており、日本で数少ない回路設計の研究室としてこの分野を盛り上げていきたいと考えています。

【取材・文=藤木信穂】