掲載情報は2017年3月現在

| 所属 | 大学院情報理工学研究科 情報学専攻 |

Norihiro KOIZUMI |

| メンバー | 小泉 直也 助教 | |

| 所属学会 | 日本バーチャルリアリティ学会、情報処理学会、米コンピュータ学会(ACM) | |

| 研究室HP | http://www.media.lab.uec.ac.jp | |

| 印刷用PDF |

バーチャルリアリティ、空中像、クロスモーダル、デジタルファブリケーション

懐中時計でパッと空間を照らすとフッとお化けが現れる――。 小泉直也助教は、一世を風靡したゲームソフト『妖怪ウォッチ』の世界観を再現した空中映像システム(Passive Midair Display)を手がけ、この成果が評価されてコンピュータエンターテイメントに関する国際学会で表彰されました。これは人間の動きに連動する形で、立体映像が現実の空間に映し出されるという仕組みです。

このような「空中像ディスプレイ」を研究する小泉助教は、VR(仮想現実感)/AR(拡張現実感)分野の中でも、特に実空間に映像を提示することで、人間と情報とをインタラクション(相互作用)させることを目指しています。メガネやヘッド・マウント・ディスプレー(HMD)を装着して立体映像を見る従来の没入型のシステムに対して、小泉助教は「公園やホールなど公共空間に映像を映して多くの人に見て触れて楽しんでもらいたい」と考えています。

冒頭のPassive Midair Displayは、鏡がたくさん並んだ構造を持つ再帰透過型素子と呼ばれる最新の光学素子を使って、「実像鏡式」で空中像を提示しています。ジオラマのような博物館の展示などに使う「ハーフミラー方式」は、ガラスの壁の奥に像を映していますが、実像鏡式はガラスの手前に像を映し出せるため、より現実感のある立体映像が得られ、映像のある場所に手を出して触るようなことも可能です。

日常空間に映像をポンと表示でき、実物と映像とを共存させられることから、「モノの存在感」と同じような存在感を「情報」にも与えられます。光学装置だけで構成し、検出器などを用いていないため、「光を照らす」というユーザーの行動にすぐ反応して映像を投影できます。また、「人間の視覚のメカニズムを考慮し、空中映像をより魅力的にみせるためのインタラクション技術も工夫している」そうです。

このほかにも、カードの動きに同期して立体映像を空中に表示するシステム(EnchanTable)なども開発しています。タッチスクリーンの上に置いたカードを動かすと、カードの位置を即座に認識できるため、これをインタフェースとして使えば、スクリーンの上方に好きな空中像を自在に映し出せます。カードを使ったゲームの可能性が広がるかもしれません。

小泉助教は実験室ではなく、日常空間に映像を映し出すことに意味があると考えており、作品の展示も活発に行っています。例えば、日本科学未来館で催した『ジキルとハイドのインタフェース』展では、“透明人間”を体験できる光学迷彩のシステム(光学迷彩2・0)を披露しました。「実験では分からなかったことが見えてくるのが展示の面白さであり、実際に体験してくれた人の感想や提案などが、次の研究へのモチベーションになる」と小泉助教はいいます。

一方、コンピュータ上のデータを基に素材を加工したり造形したりする、デジタルとモノづくりを融合した「デジタルファブリケーション」の研究にも取り組んでいます。3Dプリンタやレーザ加工機といった形状のデザイン技術の普及などを背景にして、昨今、デジタルデータから手軽に形を作れるようになっており、モノづくりに新風が巻き起こっています。

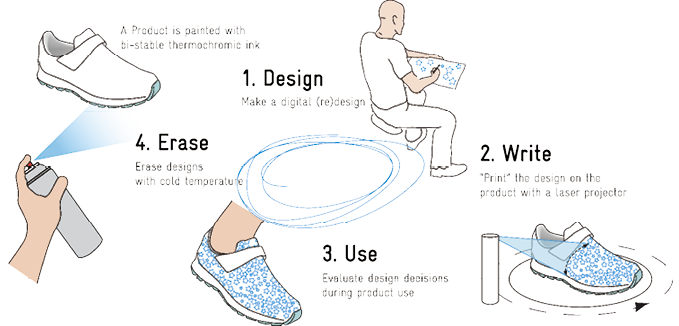

小泉助教は、温度によって色が変わるフリクションインキを使って、モノの表面に自由に文字や絵を描ける技術を開発しました。インキを塗った製品や服、靴などに加熱用のレーザで模様を描いたり、また、ヒーターを搭載したロボットを使って、壁や建物など大型の物に自在にペインティングしたりすることも可能です。

使用後は冷却スプレーや冷凍庫などで冷やすと、描いたものを消せるのがこの素材の特徴です。最近はより多くの色を出せるようになり、「服などをその日の気分に合わせてデザインしたり、広告の新しい表現方法として使えるかもしれない」と小泉助教は期待しています。空中映像と質感のデザイン。これらは、デジタル表現のあり方を根底から覆す大きな可能性を秘めています。

【取材・文=藤木信穂】