掲載情報は2025年5月現在

| 所属 | 大学院情報理工学研究科 機械知能システム学専攻 |

KAJIKAWA Shohei |

| メンバー | 梶川 翔平 准教授 | |

| 所属学会 | 日本塑性加工学会、日本材料学会、日本木材学会、日本機械学会、日本鉄鋼協会 | |

| 研究室HP | http://www.mt.mce.uec.ac.jp/ | |

| 印刷用PDF |

木質系材料、流動性、射出成形、鍛造、粉末成形、塑性加工、チューブフォーミング、抽伸加工、加工シミュレーション

材料に力を加えて変形させ、所望の形状に加工する塑性加工は、さまざまな工業製品や部品の製造などに用いられています。梶川翔平准教授は、木材や金属を対象に、塑性加工を中心とする生産加工技術に関する研究に取り組んでいます。新たな加工法を開発し、従来は難しかった複雑な形状を加工できるようにするほか、既存の加工プロセスを最適化することで、製造の効率化や低コスト化などを目指す試みです。

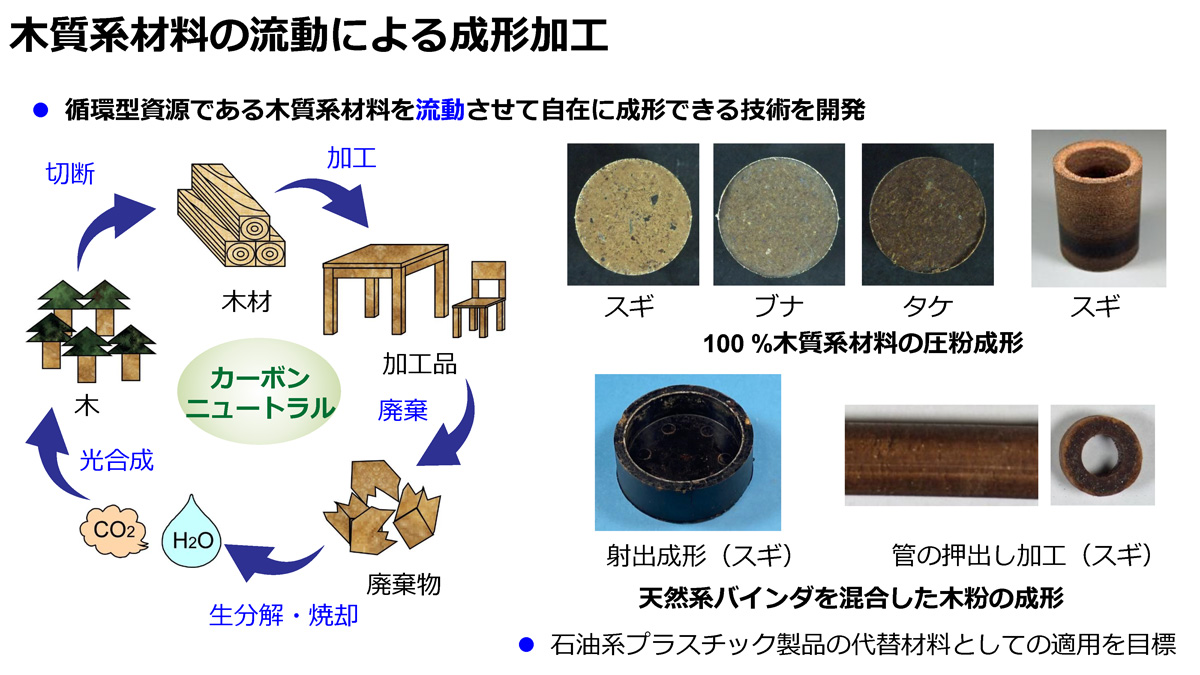

木材は、金属やプラスチックのように加工時に変形させたり、流動させたりすることが難しく、工業製品には使われにくい材料です。梶川准教授は、金属などの成形に使う汎用(はんよう)的な金型を使い、木材の粉末やブロック(塊)を高圧で成形する複数の方法を開発しました。加熱した材料に圧力を加えて加工する「鍛造加工」や、材料を金型から押し出して成形する「押出し加工」、さらに、型に流し込んで形づくる「射出成形」です。

一般に、木質系の材料は、その構造から水分を含む状態で150℃―200℃に加熱処理すると次第に軟化し、加圧することによって流れやすくなります(流動性)。この流動性を持った材料を逆に冷却すると、自己接着の特性により再び固形になります。木材のこうした性質を利用することで、金型を用いて木材が成形できるのです。これにより、プラスチック製品と見間違うほどの質感を持った、軽くて滑らかな木材の成形品が完成しました。強度もプラスチックと同等の水準を確保しています。

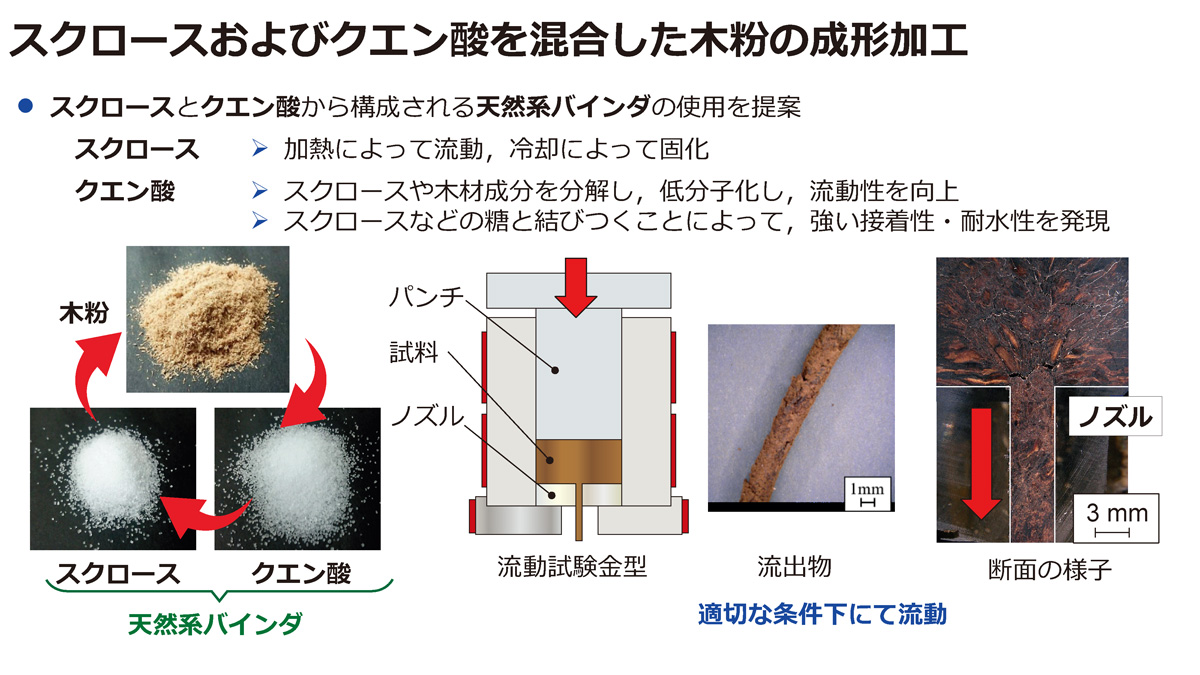

最近、梶川准教授は加熱することで流動し、また冷却することで固化するスクロースと、木材成分を分解するクエン酸を木粉に混ぜることで、木粉の流動性が高まることを発見しました。流動性に加え、強い接着性や耐水性も持たせることが可能です。スクロースとクエン酸から構成されるこの「天然系バインダ」を木粉に混合し、実際に木粉を流し込んで押出し加工や射出成形による加工に成功しています。「材料の流動性が高いことから、均一な成形品が得られている」(梶川准教授)といいます。

非常に硬いがゆえに、従来の切削加工では加工が難しい熱帯雨林に植生するウリンなどの高密度木材も、金型を用いた鍛造加工によって容器形状に成形しました。また、有限要素法などによる手法を組み合わせたシミュレーションにより、年輪などによる複雑な階層的構造を持つ木材が変形する際の挙動を再現しています。

一方、鉄や銅、アルミニウムなどの金属の塑性加工では、実用化につながる多くの成果が出ています。金属はすでに多くの工業製品に使われており、例えば、金属の管や板をさまざまな形状に成形して用いる自動車用部品では、形状の自由度や部品の精度、工程数の削減といった多くの要求があります。

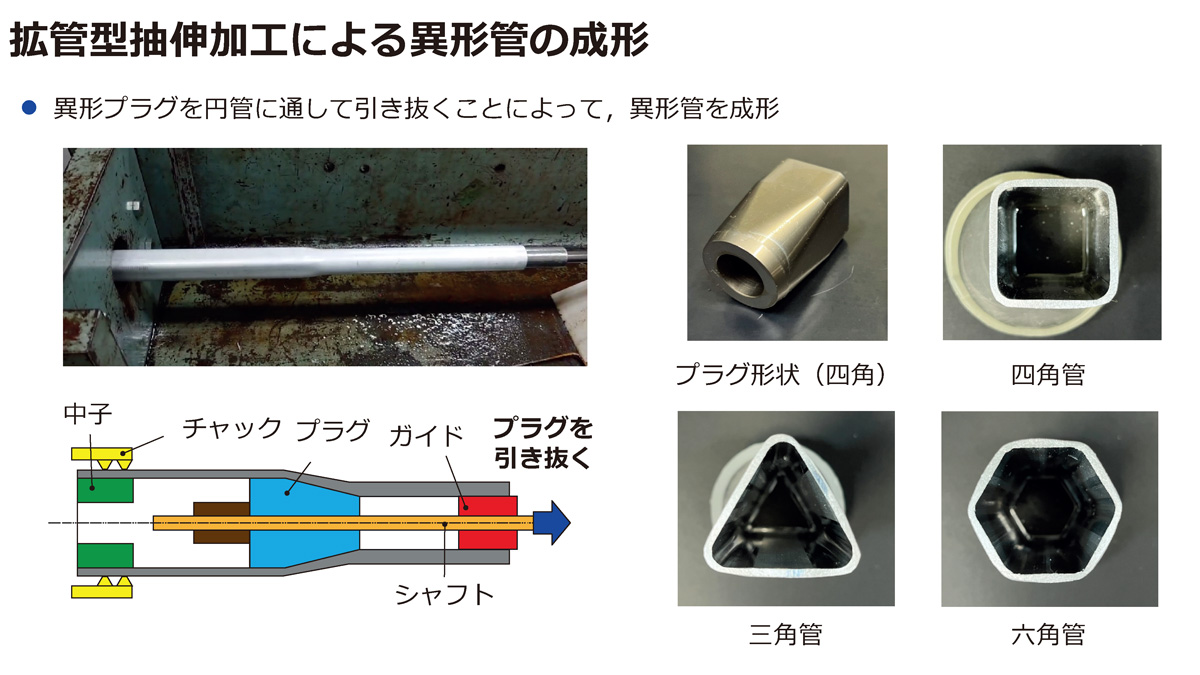

梶川准教授は金属の管材を二次加工するチューブフォーミングにおいて、管を広げながら加工する拡管型の抽伸加工によって、円管や四角管に加え、六角管、偏心管など多様な形状の薄肉の異形管を成形しています。異形管は、異形プラグを円管に通して引き抜くことで加工しています。

また、円管の外側に円錐状の小さな溝を設けることで、管と工具(パンチ)の接触面積を減らし、潤滑効果を高めて加工荷重を低減する、「逃げありパンチ」を用いた回転口の広げ加工も行いました。これによって、ある一定の荷重を超えると急激に材料が変形してしまう座屈を抑制できるほか、「(板材を回転させながら成形する)既存のスピニング加工に比べると、管と工具の接触面積が広いため、加工効率が良く、成形性と生産性を両立できる手法になる」と梶川准教授は考えています。自動車用部品などに使われる、こうした薄い材料を効率良く加工できれば、車体の軽量化や省資源化などにもつながると期待されます。

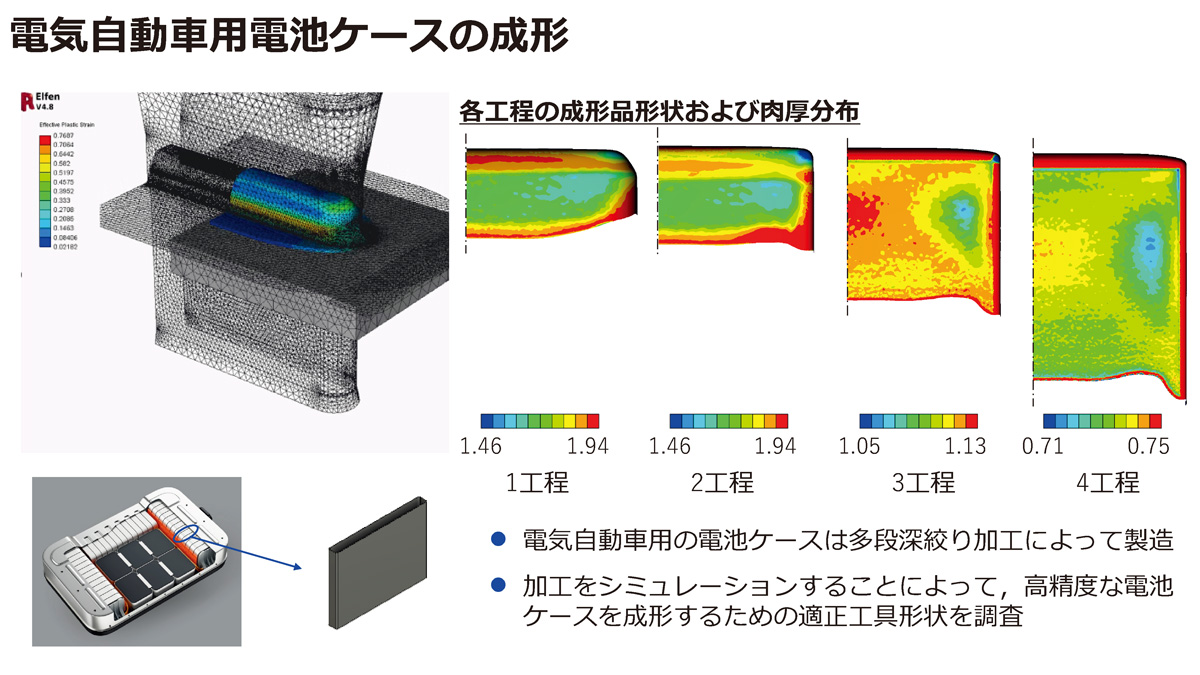

さらに、板材の加工では、1工程で深底容器を作れる局部圧縮加工による成形や、多段の深絞り加工による電気自動車用の電池ケースの成形などに成功しています。金属材料は、圧縮応力の状態下で破壊しにくいことから、圧縮力によって容器を成形できる局部圧縮加工による金型を考案しました。電池ケースについては、加工のシミュレーションによって高精度な電池ケースを成形するための適正な工具の形状などを調査した上で、実際に共同研究先の企業がアルミニウム製電池ケースの開発に生かすなど、梶川准教授は産学官連携も積極的に進めています。

【取材・文=藤木信穂】