掲載情報は2025年5月現在

| 所属 | 大学院情報理工学研究科 共通教育部 健康スポーツ科学部会、情報学専攻 |

OHKAWARA Kazunori |

| メンバー | 大河原 一憲 教授 | |

| 所属学会 | 日本教育医学会、日本体力医学会、日本運動生理学会、日本肥満学会、日本体育・スポーツ・健康学会、日本栄養改善学会、日本健康支援学会、日本運動疫学会、日本健康教育学会、日本公衆衛生学会 | |

| 印刷用PDF |

ヘルスケア、高齢者、障がい者、生活習慣病、エネルギー代謝

出生率が低迷を続け、近年、少子高齢化が一段と加速する日本では、2040年に65歳以上の人口が全人口の約35%に達すると推計されています。さらに2070年には、総人口が9000万人を割り込むと予想されており、高齢者の割合が急激に高まる中で、社会全体で「健康寿命」を伸ばしていく取り組みが喫緊の課題になっています。

大河原一憲教授を代表とする研究チームは、2023年度までの約3年間、東京都調布市、アフラック生命保険などと共同で、「つながり創出による高齢者の健康増進事業~調布・デジタル・長寿(CDC)運動」事業を実施しました。

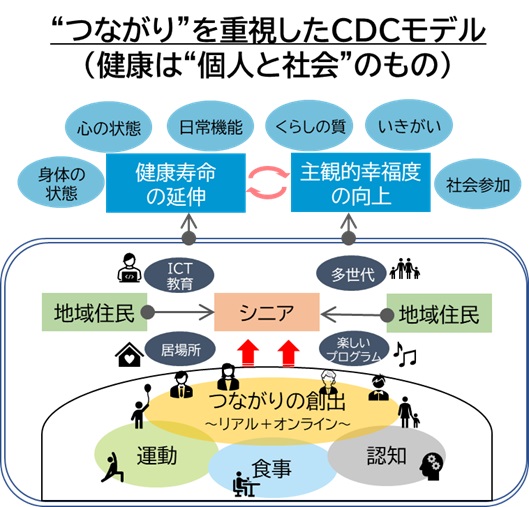

CDC運動とは、高齢者のデジタルデバイド(情報格差)の解消に取り組みつつ、リアルとオンラインを融合した運動や食事、認知に関する健康増進プログラムの開催を通じて、高齢者の社会との“強いつながり”を創出し、これによって高齢者の健康寿命を延伸するとともに、「主観的幸福度」の向上を目指した活動です。

このCDC運動の成果を基に、大河原教授は例えば、複数の大学と連携し、いくつかの自治体で「シニア向け健康教室」を開いたり、シニアを対象とした「スマホ練習アプリ」を開発したりしてきました。リアルとオンラインを組み合わせた健康教室では、筋力や心身の活力が年齢とともに低下し、介護が必要になりやすい「健康と要介護の間の虚弱な状態」(フレイル)の予防に向けた対策をしています。一方、スマートフォンを使いこなすための練習アプリは、高齢者のデジタルデバイドを解消する一つの仕組みです。「デジタルの活用は健康づくりに大きく関わっているため、その入り口を解決する」(大河原教授)ことを目的にしています。

産学官によるCDCプロジェクトでは、東京都健康長寿医療センター、国内8大学との共同研究体制を敷き、65-84歳までの自立した高齢者約4000人に対し、筋力トレーニングと認知トレーニングを組み合わせた「運動プログラム」と、フレイル予防に向けた食事に関する講義を行う「栄養プログラム」、写真をベースとした会話技法(共想法)による「コミュニケーションプログラム」の三つのプログラムで構成した、週1回、全6回のオンライン健康教室を実施しました。

これに加え、スマホの利用法を教えたり、機器を使って健康を測定したりする地域の管理人によるサポート「コミュニティハブ」、健康や運動、食事、趣味などに関する催し「コミュニティイベント」の三つの「介入」を行いました。約1年半にわたるこれらCDC運動の実施効果をアンケートにより調査した結果、「人生の満足度や幸福度に関する主観的幸福度の向上や、フレイル該当率の低下といった状態の大幅な改善には至らなかったものの、参加者の要介護認定者は0%となり、自律神経のバランスが整ったほか、野菜の摂取量なども増え、また地域とのつながりが増し、情報通信技術の活用も進んだ」と大河原教授は手応えを感じています。

健康に対する行動の変容を起こすには3-5年ほどの期間が必要であることから、大河原教授は今後もこの活動を継続するとともに、フォローアップによる評価を行う必要性を指摘しています。そのため、現在は前述した健康教室などの開催に加え、新たに運動アプリの開発にも着手するなど、成果を着々と社会へ実装しています。

このほか、大河原教授は他大学と共同で、車いすを利用する脊髄損傷者や、白杖(はくじょう)が欠かせない視覚障がい者、ダウン症者の身体活動を計測する研究にも取り組んでいます。障がい者の身体活動の調査は国内ではあまり行われていません。行動を記録するライフログにより、彼らの活動量と活動時間から活動エネルギーを算出し、障害の差異による活動パターンの違いを明らかにすることを目指しています。健常者と同様、「日々の活動量を把握し、最終的に自身の健康管理につなげてもらう」(大河原教授)ことが狙いです。

さらに、調布市の「こども食堂」と連携し、食堂を日々利用する地域の親子の健康状態や、大学生の「食の困窮と健康」に関する状況を調査するなど、地域に溶け込んだ活動も行っています。最近では、健康に関する地域のイベントに対し、その投資回収率を測り、社会的な価値を推定する目的で、地域住民と大学関係者が小麦を植え、共に育てるプロジェクトを学内で始めました。

大河原教授はこのように、地域に貢献しながら研究を発展させることを常に意識しています。「大学が中心となり、大学や地域のさまざまな場所に居場所を作り、教職員や地域の皆さんが活発に活動できるような拠点にしたい」と考えています。それこそが、周辺地域を“UEC(電気通信大学)の広域キャンパス”と定義し、地域住民と教職員、学生のつながりや連携を促進する、大河原教授が構想する「UEC未来共創キャンパス」の姿なのです。

【取材・文=藤木信穂】