掲載情報は2024年5月現在

| 所属 | eラーニングセンター 大学院情報理工学研究科 情報学専攻 |

TAKAGI Masanori |

| メンバー | 高木 正則 准教授 | |

| 所属学会 | 情報処理学会、教育システム情報学会、日本教育工学会、日本テスト学会、電子情報通信学会 | |

| メールアドレス | takagi-m@uec.ac.jp | |

| 印刷用PDF |

教育工学、教育・学習支援システム、情報システム工学、作問学習、自己調整学習、個別最適な学習支援(パーソナライズドラーニング)、適応型学習(アダプティブラーニング)、ラーニングアナリティクス、テスト理論

教育の形態は、社会に求められる資質や能力によってこれまで大きな変化を遂げてきました。狩猟や農業が生活のための手段となっていた狩猟社会(Society1.0)や農耕社会(Society2.0)では、親が子へ生きるためのスキルを教育していました。やがて工業社会(Society3.0)を迎えると、学校教育が始まり、学習者には知識の習得や忍耐力、教員には効率の良い知識の伝達などが求められるようになっていきました。さらに、インターネットの普及により知識の獲得が容易になった現代の知識基盤社会(Society 4.0)においては、知識の活用や新たな価値の創造が重要とされています。

その先の「創造社会」、いわゆる2050年ごろのあるべき姿とされる超スマート社会(Society 5.0)では、どのような資質や能力が求められるのでしょうか。

情報通信技術(ICT)を使って教育や学習を支援する教育工学を専門とする高木正則准教授は、「現在の教育スタイルはSociety 5.0時代には必ずしもマッチしない」と考えており、現状の教育を改善していきたいと考えています。そのために「理論志向、かつ現場主義」を掲げ、未来の教育や新たな学習環境をデザインすることを目指しています。

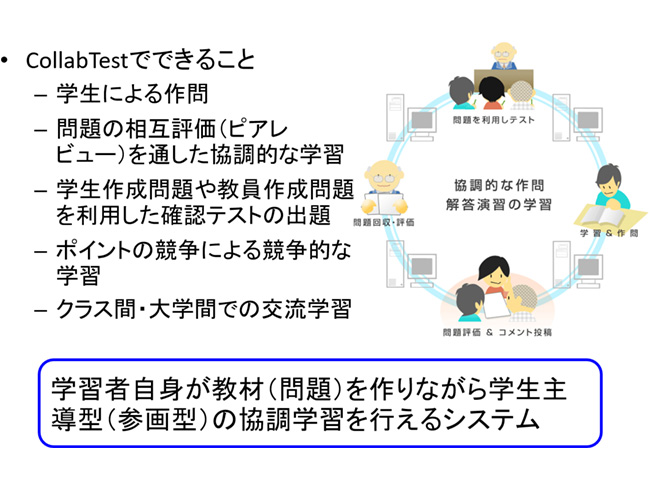

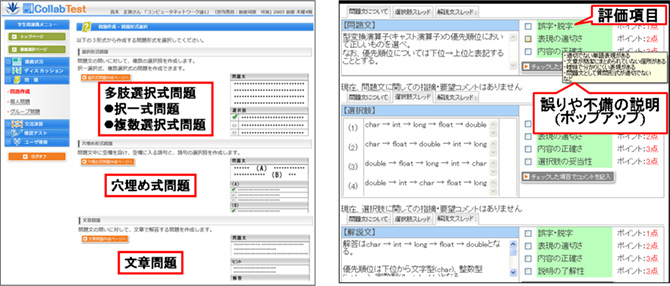

高木准教授が長年、取り組んできたのが、学習者自身が教材(問題)作りを通して授業を主導し、他の学習者と協調しながら学習する「作問学習」の支援に関する研究です。開発した作問学習支援システム「Collab Test(コラボテスト)」では、学生を数人単位のグループに分けて各人が問題を作成し、グループ内で相互に評価(ピアレビュー)し合いながらそれぞれの問題の完成度を高めます。

学生が作成したこの問題について、教員が必要に応じて手を加えながら、既存の問題に追加する形でウェブ上で実施するオンラインテストを構成し、学生に解かせます。このようにして学生間、および学生と教員間で協調し、またグループ単位で競い合うことなどを通じて学習の理解度を深める仕組みです。数学やプログラミングといった情報系から、国語や英語などの語学、さらに農業実習などの実践教育に至るまで、あらゆる科目に適応してきたそうです。

こうした作問学習に関するシステムを、実際に小学校の国語の「四字熟語」の授業や高校の情報の授業などに導入し、効果を検証しました。その結果、作問学習を通じて学んだ後に行ったテストの平均点が、学習前に行ったテストの平均点よりも高くなったことが確認できました。高木准教授は「一方向になりがちな授業において、新たなコミュニケーションの機会が生まれ、テストの正答率の向上だけにとどまらない効果が現れつつある」と話しています。

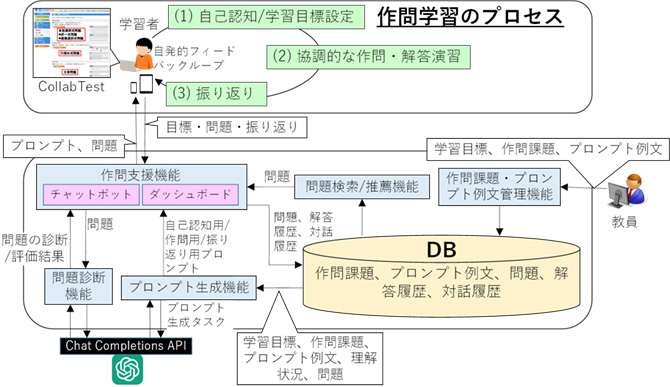

最近は、生成AI(人工知能)との対話を通じて作問学習を支援するシステムの開発にも取り組んでいます。米オープンAIの生成AI「ChatGPT」(GPT-4)に、より理解を深める作問プロセスのための指示(プロンプト)を提示させ、それに従いながら段階的に作問や学習の「振り返り」を行ったり、作成した問題をChatGPTに入力して評価してもらったりすることで、作問による学習効果が高まるほか、作成する問題の質も向上させられる可能性があるそうです。高木准教授は「生成AIの導入によってAIに個別指導のような役割を担わせることができ、さらに学習者の理解をより深められる」と期待しています。

そのほか、チャットボットや音声対話スピーカー、対話ロボットなどの「対話エージェント」を活用した学習支援システムや、学習計画の支援システムなども開発しています。学習は計画をもとに遂行し、さらに振り返りを行うことで定着していきます。過去の学習データなどを参照しながら、対話エージェントがこうした自己内省や自己調整を対話形式で促し、さらに最適な動画コンテンツなどを提示することによって学習者が効果的に予習などの授業外学習をすることができれば、対面の授業の場では教員が理解度の確認や個別指導に時間を割くことができるかもしれません。

時代や社会の変化により学びのあり方は変わります。高木准教授はAIをはじめとするICTの積極的な活用で教育現場に潜む多くの課題を解決できると考えており、今後も小中学校から高校、大学まで現場と密に連携しながら、より良い教育や学習の方法を模索していくそうです。

【取材・文=藤木信穂】