掲載情報は2015年8月現在

| 所属 | 大学院情報理工学研究科 総合情報学専攻 |

Sachiko KODAMA |

| メンバー | 児玉 幸子 准教授 | |

| 所属学会 | ACM、日本バーチャルリアリティ学会、日本映像学会、芸術科学会、日本デザイン学会 電子情報通信学会など | |

| 研究室HP | http://www.kodama.hc.uec.ac.jp/ | |

| 印刷用PDF |

メディアアート、美術、デジタルスポーツ、ゲーム、ボール、遊び、娯楽、エンターテインメント、インタラクティブアート、デジタルファブリケーション、インテリア、タイル、磁性流体

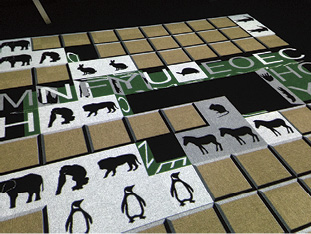

ドアを開けると、そこは狭くてやや急な下りの階段でした。階段を降りると、無地で灰色のカーペットを敷いたフロアが広がっています。児玉さんが照明を消し、部屋の隅にあるパソコンを操作します。するとフロアに、茶色のマス目模様が浮かび上がりました(図1)。将棋や囲碁などの盤面のようです。パソコンの画面を天井のプロジェクタから、床に投射しているのだと分かりました。

それから光る球体を児玉さんが、ボウリングのボールを投げるように構えます。投げられたボールがマス目模様の上を転がると、ボールが通過したマス目が回転し、動物の絵柄に変わります。このとき、マス目は平面ではなく、サイコロと同じ立方体であることが分かります。つまり、ボールを転がすことでサイコロを振っている、ということになります。

ボールには赤外線を出すLEDと可視光を出すLEDが組み込んであり、天井に取り付けたカメラによって赤外線を撮影してボールの位置を把握しています。またボールは加速度センサーと音センサー、マイコン、無線通信モジュール、バッテリなどを内蔵しています。ボールが転がるときにセンサーの信号を無線通信モジュールを経由してパソコンに送り、パソコンでは床に投影するコンピュータグラフィックス(CG)と、スピーカーからの効果音を出す仕組みです。

フロアのサイコロに描かれた動物の絵柄は犬であったり、馬であったりといろいろです。あるいは動物の絵柄がなく、黒いマス目となるところもあります。ボールを再度転がすと、動物の絵柄のマス目はアルファベットに変わります(図2)。茶色の絵柄のマス目(最初の状態のマス目)は動物の絵柄になったり、黒くなったりします。ボールを何度か転がすと、動物の絵柄が縦あるいは横に並ぶことが分かります。

ここで児玉さんから、このアプリケーションはボールを転がして遊ぶ、英単語のクロスワードだとの説明を受けました。犬の絵柄が並ぶマス目は「DOG」となり、馬の絵柄が並ぶマス目は「HORSE」となれば完成です(図3)。先ほどの黒いマス目はワードが存在しない領域でした。ボールを転がす動作を繰り返すとクロスワードが完成し、完成した単語は表示したまま固定されます。ボールを転がすだけの遊びなのですが、クロスワードが完成するまでには、ボールを何度も投げなければなりません。かなりの運動量になります。

ここまで説明してきたシステムは、児玉研究室が手掛けている研究プロジェクト「跳ね星:スマートボール」の一環として作成しました。児玉さんが実演したのは「そらだま」と呼ぶ3Dクロスワードのアプリケーションです。このプロジェクトではほかにも、「跳ね星」というボールを投げて遊ぶ複数のアプリケーションを開発済みです(図4、図5)。今後は企業と共同で商品化に取り組みたいと考えており、提携先を探しています。

研究室を主宰する児玉さんは「メディアアート」の創作家、すなわち「メディアアーティスト」として知られています。メディアアートとは、コンピュータなどのデジタル技術をベースとした芸術(アート)です。古いメディアを使った芸術作品とは異なり、インタラクティブに参加できたり、リアルタイムにイメージを表現する手段としても注目されています。

ただし、メディアアートを手がけるとしても、芸術の領域にまで高めることは容易ではありません。科学技術の知識をベースにしながら、多くの人々の観賞に耐えられる水準にまで創作物を仕上げる必要があります。科学技術の知識が先行しすぎると、物珍しさだけで終わってしまう。その場合は短期的にはもてはやされても、時間の荒波を乗り越えるような作品にはなりづらいと言えます。

この点について児玉さんは妥協を許しません。「見た目がすべて」であり、人々に見せるには「完璧なものを作るべき」、「デテール(細かな部分)がとても大事」だとコメントしています。

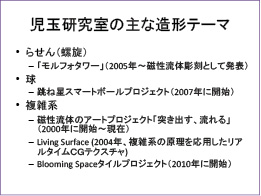

児玉さんが手掛けている研究テーマは大きく分けると、三つあります。各テーマのキーワードは「らせん」、「円(球)」、「複雑系」です。「跳ね星:スマートボール」プロジェクトは「円(球)」をキーワードとするプロジェクトになります(図6)。

三つのプロジェクトの中で最も新しいのが「複雑系」をキーワードとする「Blooming Space(花咲く空間)」のタイルのプロジェクトです。このプロジェクトでは、空間デザインやインテリアなどの建築分野でのデジタルファブリケーションとしての応用を考えています。基本となるのは、可視光LEDと光センサー、無線モジュールを内蔵したタイルです(図7)。このタイルをつなぎ合わせて作品を作ります。

例えば、作品のすぐ近くに花瓶があったとします。花瓶に活けた花の色をタイルが検知し、タイルの発光色を変えていきます。ここで重要なのは、隣接するタイルが互いにコミュニケーションし、相互に作用することです。あるタイルの発光色の変化が、隣のタイル、さらに隣のタイルへと、伝搬していきます。このようなボトムアップな構造であるため、タイルの数を増やしたり、配置変えしたりができるフレキシブルであることがこのシステムの強みです。

そして「らせん」をキーワードとする磁性流体のアートプロジェクト「突き出す、流れる」が児玉研究室で最も古く、また、メディアアートの世界で児玉さんを著名にしたプロジェクトです。磁性流体のアートプロジェクトは2000年に始まったので、すでに十年を超える長期のプロジェクトになっています。

磁性流体とは、直径が十ナノメートル(十万分の一ミリ)ときわめて小さな磁性体の微粒子を液体中に分散させたもので、液体には水や有機溶媒などが使われます。また磁性体微粒子を均一に分散させるために、界面活性剤が含まれています。色は黒褐色です。

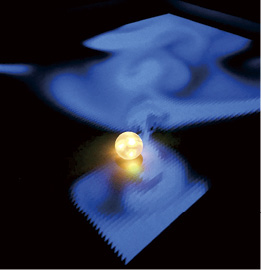

磁性流体に磁界を加えると、磁界の強さや向きに応じて、磁性流体は自在に変形します。この性質を利用してこれまで見たことがなかったような、絶え間なく形が変化する立体造形を児玉さんは生み出しました。

磁性流体アートの形状的な特徴は、プロジェクトの名称でもある「突き出す、流れる」というキーワードで表されます。磁性流体の尖った刺(トゲ)が剣山のように突き出したかと思うと、溶けるように流れて消えていく(図8)。その針は生物の触手のようでもあり、海洋の表面が意志を持って空中に突き出したようでもあります。

児玉さんのメディアーティストとしての活動は、磁性流体という素材に出会ったことで大きく変わりました。大学院生時代にコンピュータグラフィックス(CG)やホログラムによる立体表現を研究し、モノとしての表現力に物足りなさを感じていたときに、モノと現象そのものを扱う日本の芸術家の作品を介して、生々しい素材感ある磁性流体で作る3次元造形の可能性に気がついたと児玉さんは言います。

とはいえ、磁性流体の扱いは簡単なものではありません。試行錯誤の積み重ねと改良によって、児玉さんが磁性流体を理想的な動きでコントロールするには、かなりの年月が必要でした。単に動かすのではなく、最終的にアート作品として耐えるよう磁性流体を制御する電磁石のデザインは難しく、門外不出のノウハウだと語ってくれました。そして磁性流体の動きをコンピュータプログラムで調整する工程は、流体の動きを眼で確認しながらの長時間の手作業です。人間の眼と手と頭を使った作業による仕上げが作品の品質を左右します。エンジニアとしてのノウハウとアーティストとしての執念。この二つが人々の心を揺さぶる作品を生み出していると言えます。

【取材・文=福田昭】