掲載情報は2015年8月現在

| 所属 | 大学院情報理工学研究科 知能機械工学専攻 |

Hisayuki AOYAMA |

| メンバー | 青山 尚之 教授 | |

| 所属学会 | アメリカ精密工学会、ロボット学会、計測自動制御学会、精密工学会、日本機械学会 | |

| 研究室HP | ||

| 印刷用PDF |

マイクロロボット、圧電素子、電磁石、ナノ作業、バイオ細胞操作、微細加工、群ロボット、遠隔操作

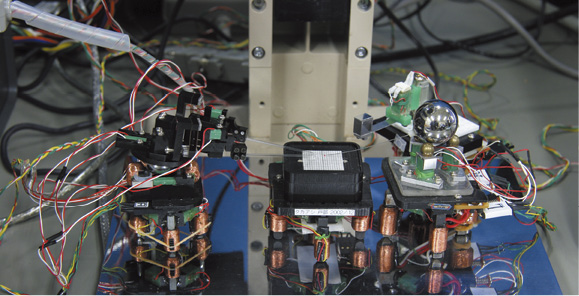

当研究室では手の平に乗るマイクロロボットの開発と実用化を進めている。非常にユニークな点は、マイクロロボットが単に動くだけでなく、微小穴あけやマイクロハンダ付け、微小量液体を放出するといった微細な作業ができる点だ。

乾電池サイズのマイクロロボットの分野は、米国でこそスパイ飛行するマイクロフライングロボットが軍事用に開発されているが、日本では趣味の域を出ないのが現状だ。しかし、今後は日本でも産業の分野でマイクロロボットが活躍する可能性が高まりつつある。 現代の生産現場では、例えば携帯電話のパーツのように小さなパーツを製作する微細加工の技術が重要になっている。小さなパーツを今のように大きな工作機械で製造するのは大変非効率なことなのだ。大型工作機械の代わりをマイクロロボットが行えば、非常に効率的な生産システムが実現できる。当研究室ではそれを視野に入れて開発を推進している。

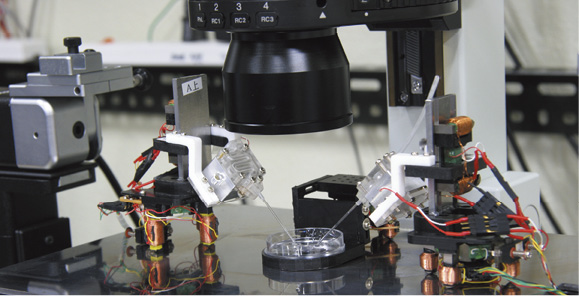

当研究室が開発したマイクロロボットは、ドリル、ナイフ、グリッパ、マニュピュレータなどの微細な作業ツールやセンサーを搭載している。そして各ツールをもった、いくつものマイクロロボットが寄り集まってきて1つの作業をするという独特のシステムを考案した。

例えば、頭にドリルを付けたマイクロロボットが、ほかのロボットが押さえている対象物に近づいてきて、頭を当ててわずか直径50ミクロンの穴を開けるといった仕事をすることができる。

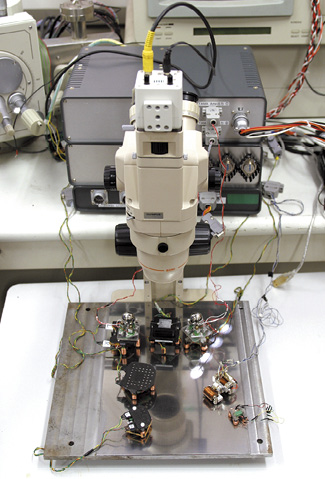

そんな作業ロボットのほか、当研究室では、2つのマイクロロボットで昆虫のように人工交尾させる研究も進めている。精子をマイクロピペットに入れたオス役のロボットが、広いところからメスロボットの小さなターゲットを目指して音と視覚と接触センサーを頼りに到達するメカニズムの研究だ。一連の動作を測定器なしで行うところがユニークな点だ。この人工交尾研究の最終目標は、いかに細胞のハンドリングを精密に自動的に行うかに置いている。

作業をするマイクロロボット自体、米国、ドイツ、スイスの大学で研究している程度で、世界的に見てもオリジナリティの高い研究だ。しかも米国、ドイツで開発されたマイクロロボットが平面しか動けないのに対し、当研究室のロボットは垂直の壁であろうが、天井であろうが動き回ることができる。どこでも自由自在に動ける点がたいへん優れている。

壁をよじ登り、天井を落ちることなく動ける秘密は、当研究室が考案した圧電素子と電磁石を組み合わせたオリジナルの機構にある。これによってロボットは尺取虫のように、引っ付く、離す、伸ばす、の3つの動作を繰り返し、鉄の面であれば強い吸着力で踏ん張ることができる。

この機構はプラント内の傷の修復作業に力を発揮しそうだ。プラントはいったん造ってしまうと、外からはケアができない部分がたくさんある。人が入れないプラント内をマイクロロボットが壁でも天井でも自由自在に動き回り、微小傷を見つけ、見つけたら修復液を吹き付けるといった仕事が可能だ。

マイクロロボットの研究に着手してから十数年が経つ。そこで研究成果を実用に活かす目的で、2005年1月、大学発ベンチャー企業㈱アプライド・マイクロシステムを発足させた。メンバーには企業から社長を招き、当研究室の青山を中心とし、他大学の精密科学関係やナノテクノロジー関係の研究者ら3人が加わる。

今後、学外のアドバイザーの提案も受けながらマーケットを探っていく意向だが、技術を活かすフィールドとして今考えているのが細胞を扱うバイオ・医療分野と半導体製造分野だ。

バイオ・医療分野は扱う細胞が小さい上、乾かないように容器の中で作業をすることが多く、余計に作業を難しくしている。今は手作業で対応しているが、マイクロロボットが代替すればずっと容易に作業ができる。また、人の手が入らないところの細かい検査にも活かせる。

半導体製造分野では、当研究室の、ミツバチの巣作りを参考にした研究が役立ちそうだ。ミツバチが基準面を作ることなく、かなり精密なハニカム構造を作り出す動きを、マイクロロボットにさせる発想で、半導体デバイスを作らせれば、低コストの生産プロセスが実現できる。

マイクロロボットが産業界で当たり前のように活躍する時代が目の前まで来ている。