掲載情報は2015年8月現在

| 所属 | 大学院情報理工学研究科 総合情報学専攻 |

Kazuyuki MITO |

| メンバー | 水戸 和幸 准教授 | |

| 所属学会 | 電子情報通信学会、人間工学会、日本福祉工学会、日本感性工学会、人類働態学会、 International Society of Electrophysiology and Kinesiology |

|

| 研究室HP | http://www.human.inf.uec.ac.jp/ | |

| 印刷用PDF |

人間情報学、生理機能評価、感性情報、複合感覚、ヒューマンインターフェイス

生理情報や心理情報などから人間の機能メカニズムを科学的に解明し、得られた結果を元に利用法を考えることを「人間情報学」という。これは、生体工学や人間工学の軸となる部分である。

当研究室では、感覚、認知、行動といった人間の諸特性を計測、分析、評価することにより、生理的および心理的メカニズムを科学的に解明し、その成果を医療、福祉、産業、生活などの分野に応用していくことを目的に研究を進めている。

すなわち、生理情報と心理情報を計測・評価することにより、最良のヒューマンインターフェイスを生み出す研究を行っている。

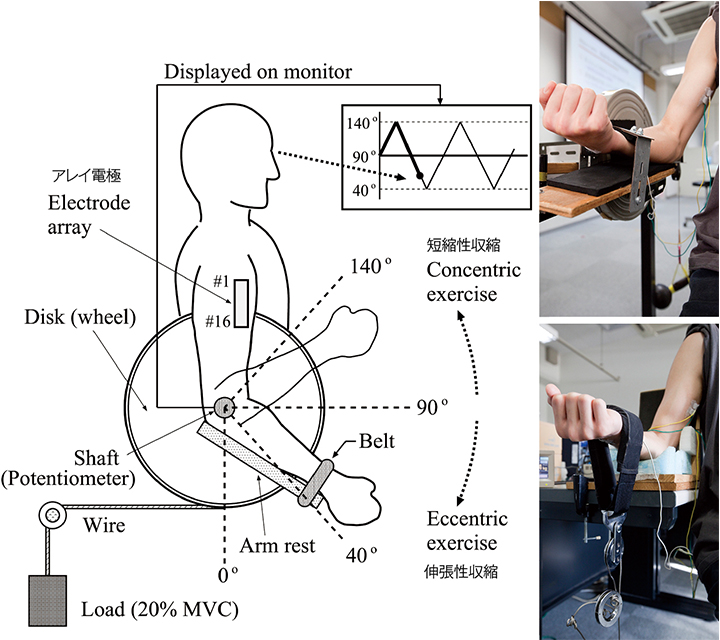

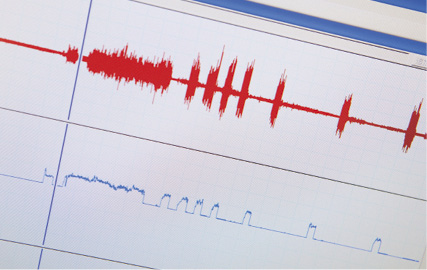

水戸は、生理特性の解明で、筋肉の活動に対して客観的に評価できる計測評価システムを開発することを長期に研究してきた。具体的には、筋肉の電気的活動である筋電図や電気信号の速度を表す伝導速度、筋肉の機械的振動特性を表す筋音図などの、筋肉から抽出できるさまざまな筋機能情報を分析し、運動時の力のレベルや疲労度などを客観的に評価するための研究である。この際、肉体を傷つけずに非侵襲的データを収集するために、電極を貼りつけて筋電図のデータを収集し、加速度センサーを使って筋音図情報を収集している。

実験方法としては、実際に臨床実験でデータを収集する方法と、並行して得られた情報に対して数値的なモデリングから判断する数理工学的研究を行っている。最終的には、計算のみで人の運動特性を生成できるようにしたいと考えている。これにより、人の年齢や体格などをデータベースに入力するだけで、効率のよい運動の負荷や時間を予測できる装置ができればと思っている。

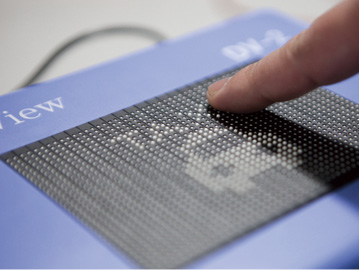

現在、当研究室では、人間のさまざまな特性を調べるために、次のような研究を行っている。「加圧トレーニングは筋肉に対してどのような効果があるのか」「視覚情報が味覚判断に与える影響について」「仮想3D空間作業における触力覚の有効性について」「視覚障害者にイメージ(図や絵)を伝えるための条件について」。どれも生理的評価と心理的評価の両方の視点を持つからこそできる、興味深いテーマばかりだ。

まず、筋肉の活動や筋機能情報の計測、評価手法を研究している稀少価値のある研究室である。実際に筋電図や筋音図の計測法や解析法という基本的な部分に着目して数理工学的研究を行っているところはほとんどない。当研究室は、測定にノウハウを要する筋電図の測定法の提供から、採取したデータをどのように評価するかまでシステマティックに実行できる。これを使えば、筋電図を一般向け製品に応用できるようになる。

また、研究対象が広範囲であることも大きな特徴だ。特に生理的なものと心理的なものを両方研究している研究室は珍しい。別々に研究しているところは多いが、両方を一緒に研究しているところは少ない。データにバラツキがあるため、個々に研究した方がよいのではないかと言う人もいるが、人間はそのどちらか一方だけで活動しているのではない。同じ反応・行動であっても生理および心理の両面から総合的に判断することが重要なのだ。

さらに、人のコネクションもアドバンテージである。水戸は電通大の卒業生で、人間工学を学び、その後に認知心理学を学び、現在の研究に移った。このことから、多くの学会に所属しており、いろいろな立場の人とのコネクションを築き、交流を深めていくことで、さまざまな知識やニーズを吸収し、研究活動に大いに役立てている。

運動機能評価システムを創り上げていくことが目的であるが、これを高齢者向けの運動支援に利用できないかと考えている。高齢者の筋肉の質は若者のそれとは違うため、各人に合ったトレーニング手法を提案し、筋肉の状態を評価するシステムを設計開発したい。

また、工学者は、世の中に何かを還元できなければいけないというポリシーの下、企業や地域と連携して、積極的に社会貢献を行っていきたい。これまでも共同研究として痛みを定量的に捉える客観的評価や、ベッド柵センサーの作成、高齢者の運動機能評価などで社会に貢献している。

今後も現場の声を聞きながら、当研究室が今持っている技術をさらに良いものにして、社会貢献に繋げていきたいと考えている。