掲載情報は2025年2月現在

| 所属 | 大学院情報理工学研究科 情報・ネットワーク工学専攻 |

Motoharu MATSUURA |

| メンバー | 松浦 基晴 教授 | |

| 所属学会 | 米電気電子学会(IEEE)、電子情報通信学会、米国光学会 | |

| 研究室HP | http://www.mm.cei.uec.ac.jp/ | |

| 印刷用PDF |

光ファイバ通信、光信号処理、ネットワーク、無線通信、防災、携帯電話、レーザ、電力伝送

光ファイバ通信は日本が世界のトップを走ってきた分野であり、産業としても既に確立されています。さらに、ここに来て、陸上基幹伝送システムや海底ケーブルシステムといった従来の長距離伝送用途だけでなく、短距離伝送向けの光ファイバ通信の需要も増えつつあります。というのも、将来は、これまで使われていなかった自動車などの乗り物や、ロボットの内部などに加えて、IoT(モノのインターネット)機器などにも光ファイバが張り巡らされると見通されているからです。

松浦基晴教授は、この成熟した光ファイバ技術の優位性を生かして、最先端の光ファイバ伝送技術はもちろん、光ファイバ給電に関連する新技術を次々と生み出しています。「近年盛んなIoTや人工知能(AI)技術と光ファイバ通信技術を融合させれば、社会にインパクトを与える新しい産業が生まれるだろう」と松浦教授は考えています。

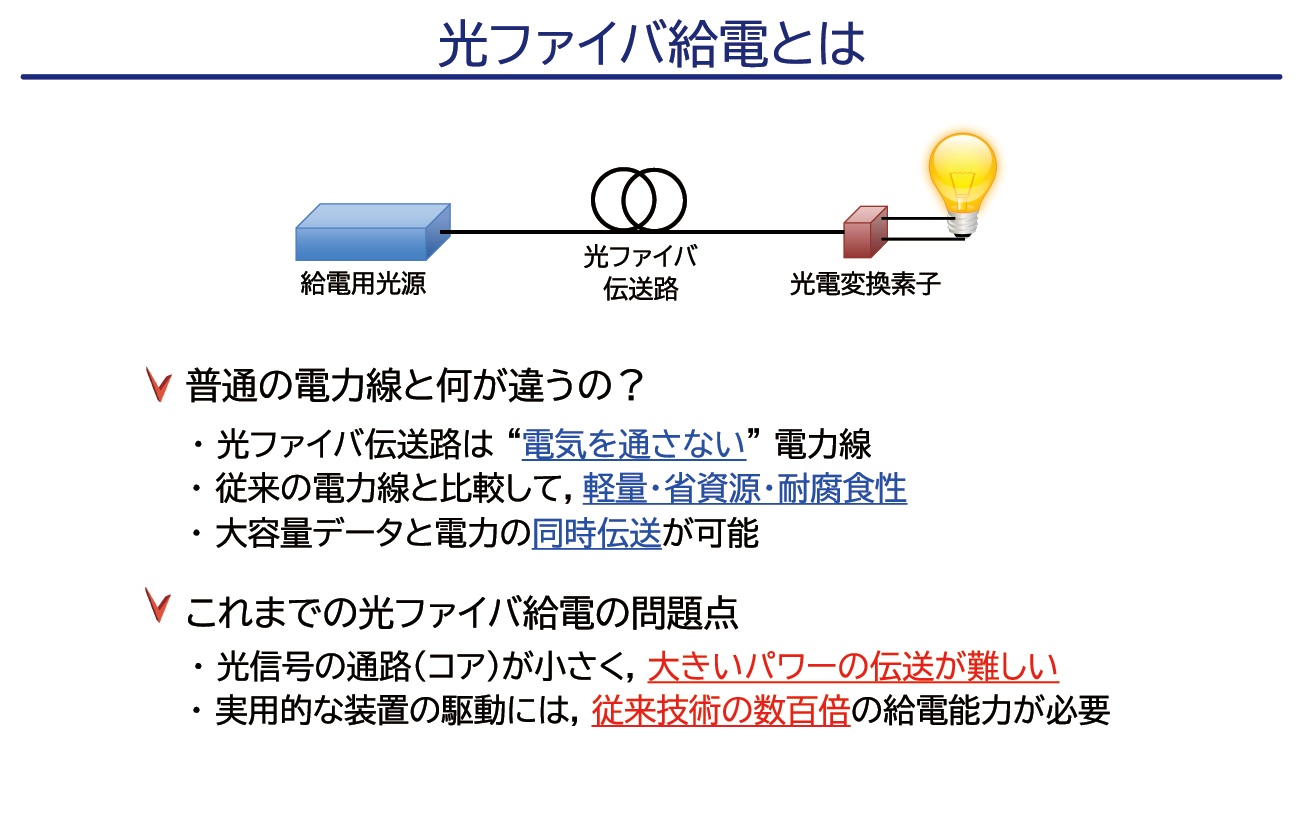

現在、最も注力しているのが、通信と送電が可能な光ファイバ給電技術です。これは光ファイバを使って従来用途の「通信」を行うだけでなく、「送電」も同時に行う技術です。石英ガラス製である通常の光ファイバは電気を通さない性質を持ちますが、大容量のデータを送るとともに、電気を送る「電力線」としての役目も果たすことができます。

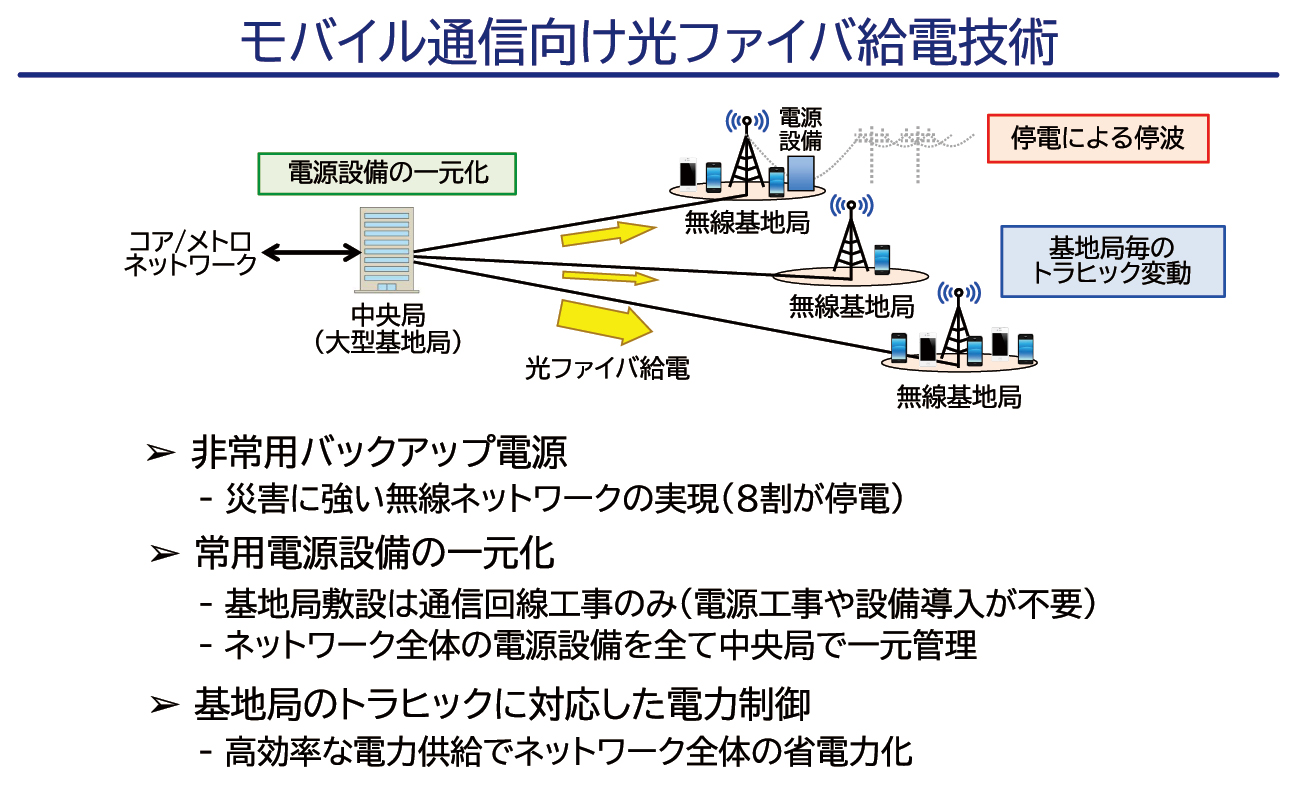

例えば、光ファイバで無線通信用の信号と、基地局を駆動するための電気を同時に送ることができれば、災害時でも運用可能な無線通信システムを構築できます。従来は必須だった大規模なバッテリーや自家発電装置が不要になり、災害時に停電しても光ファイバによって電気を供給できるのです。

松浦教授は、特にモバイル通信向けに、この光ファイバ給電を非常用バックアップ電源として利用し、災害時でも外部電源に頼らずに、スマートフォンなどのモバイル端末が使えるような災害に強い無線ネットワークの実現を目指しています。中央の大型基地局と、通信回線工事のみで簡易に敷設できる各無線基地局とを光ファイバ給電でつなぐことで、ネットワーク全体の電源設備を中央で一元管理し、消費電力を下げられるといったメリットもあります。

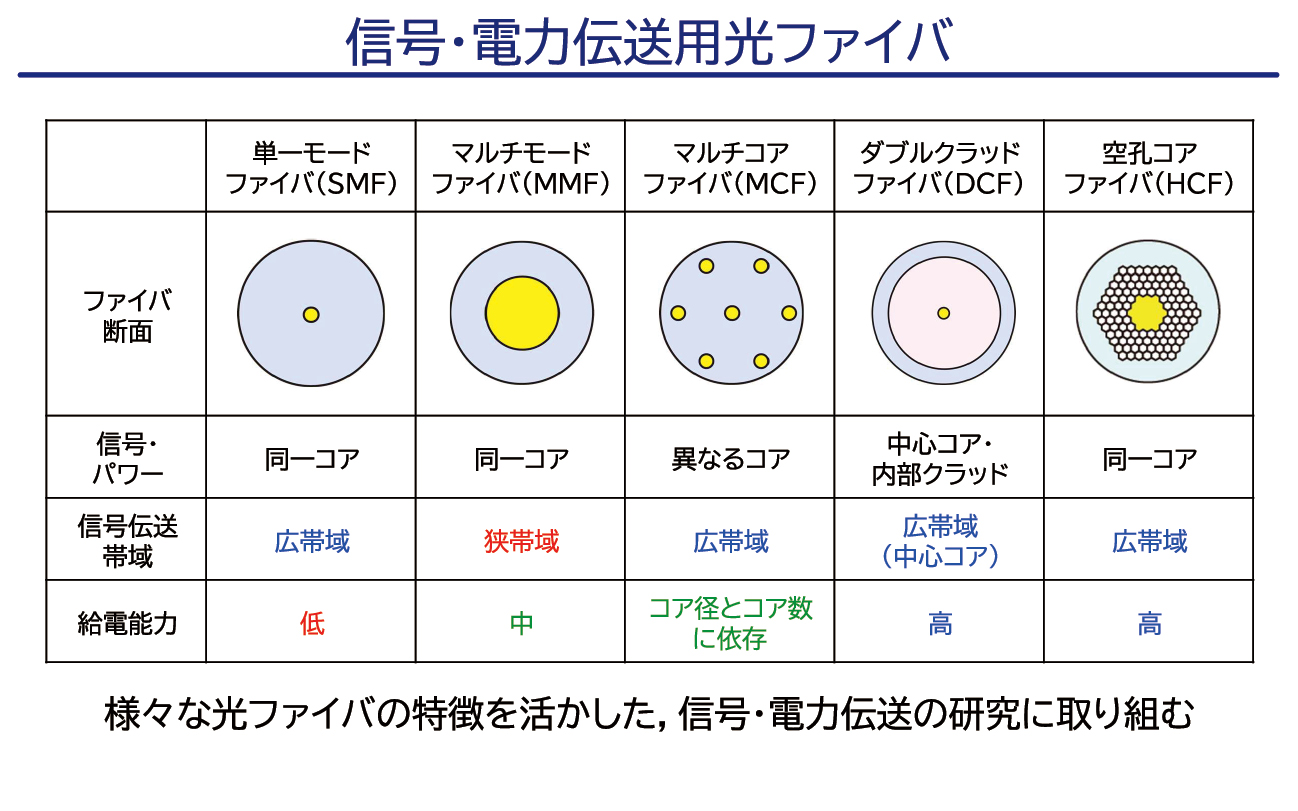

光ファイバ給電は古くからある技術ですが、これまでは通信と送電を同時に行うと、伝送時の信号品質が著しく低下する課題がありました。とりわけ、既存の光ファイバは光信号の通路(コア)が小さいことから、大きなパワーの伝送が難しく、実用的な装置を駆動させるには、従来技術の数百倍の給電能力を持たせる必要がありました。

そこで松浦教授は、小コアの外側に大コアを持つ、2層のダブルクラッド構造を採用した「ダブルクラッド光ファイバ」による伝送システムを提案しました。小コアに信号光、大コアに給電光を送ることで、1本の光ファイバで従来比250倍以上となる約150ワットの電力を300メートル以上にわたって伝送し、高い信号品質を持たせられることを実証しました。伝送した給電光は、高出力の光電変換素子によって40ワット超の電力に変換できることを確かめています。「広帯域における高速通信と、高い給電能力を兼ね備えた性能を持つ」(松浦教授)このシステムは、海外からも高く評価されています。

最近は、国内外の大学や企業と共同で、直径数十マイクロメートル(マイクロは100万分の1)の空孔コアが蜂の巣状に並んだ構造を持つ新型の「空孔コアファイバ」を使った信号伝送と給電の実証実験にも乗り出しています。

光ファイバ1本当たりの伝送容量は年々増大し、過去15年で約200倍の容量の情報が送れるようになりました。さらにIoTやAI、自動運転車の普及により、光ファイバ通信技術がさらに新たな価値を提供していくことはもはや疑いようがありません。松浦教授は、「あらゆる通信インフラを支える光ファイバ通信は、日本が強い領域だからこそ、光ファイバ給電など有用な技術の早期の実用化を目指して開発を進めたい」と意気込んでいます。

【取材・文=藤木信穂】