掲載情報は2025年2月現在

| 所属 | 大学院情報理工学研究科 共通教育部 基盤理工学専攻 脳・医工学研究センター |

Yutaka KANO |

| メンバー | 狩野 豊 教授 | |

| 所属学会 | 日本体力医学会、日本体育学会、アメリカスポーツ医学会(ACSM)、アメリカ生理学会(APS) | |

| 研究室HP | http://www.ecc.es.uec.ac.jp/ | |

| 印刷用PDF |

外的刺激(運動ストレス)、運動器(骨格筋、血管など)、バイオイメージング、スポーツサイエンス

ヒトを含む動物の骨や歯をつくる栄養素として知られるカルシウムが、生命の起源にも関係していることをご存じでしょうか。精子と卵子が受精すると、卵子内のカルシウム濃度が変化し、それがきっかけとなって卵子が活性化します。また、筋肉の収縮と弛緩にもカルシウムの制御が関わっていることが1960年代、日本の研究者によって明らかにされました。つまり、生物が生きる上でカルシウムは重要な役割を担っているのです。

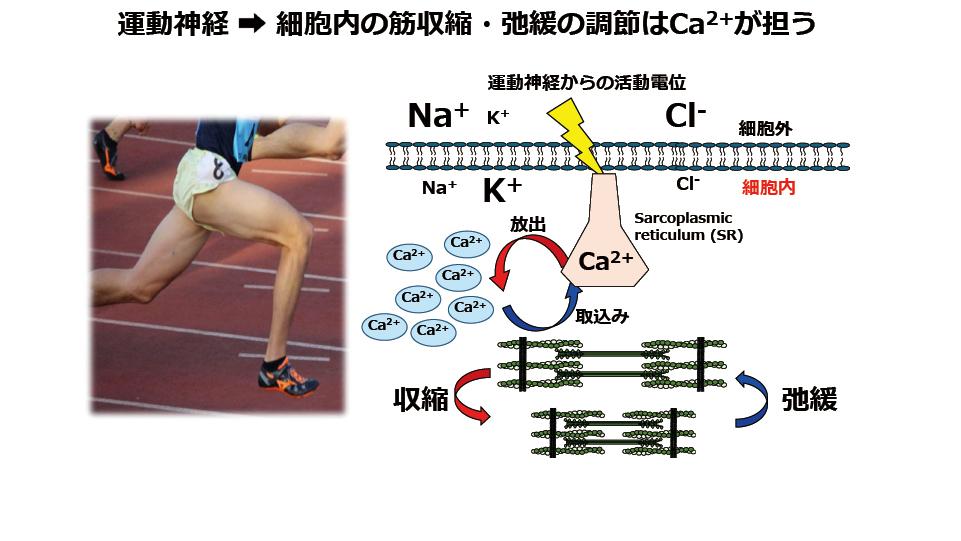

体育科学の分野で学位を取得し、トレーニング時の筋肉の仕組みや働きの研究から、生理学的な研究へと軸足を移した狩野豊教授は、体内のカルシウムイオンの制御の観点から、ヒトや動物の骨格筋の機能やその適応に関する研究に取り組んでいます。例えば、ランニングなどの際、筋肉細胞内の筋原線維の周りにある小胞体からカルシウムイオンが放出されると筋肉が収縮し、逆に筋小胞体にカルシウムイオンが取り込まれると筋肉が緩みます。狩野教授はこうした筋肉細胞内のカルシウムイオンを調整する、さまざまな制御タンパク質について研究しています。

細胞内のカルシウムイオンは、その濃度の変化によって、ミリ秒単位で応答する神経伝達物質の放出から、0.1秒単位で起こる横紋筋の収縮、数十分単位で起こる平滑筋の収縮などに加え、数時間から数日間かけて行われる受精や発生に至るまで、生物の営みに深く関わっています。さらには、カルシウムイオンの濃度が高い状態が続くと、細胞死が引き起こされます。このように「カルシウムイオンはさまざまな細胞機能のメッセンジャーとして作用することから、研究のターゲットにしている」と狩野教授は語ります。

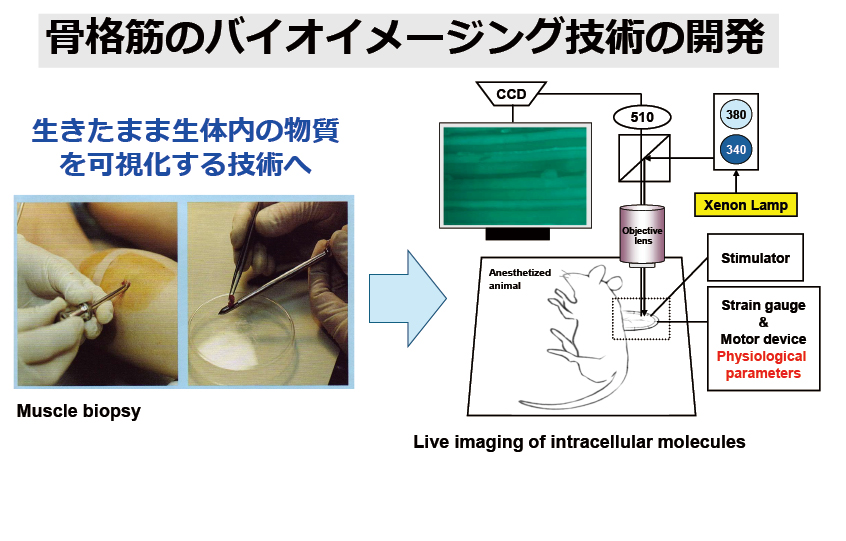

これまで取り組んできた研究の特徴は、生きたまま生体内(in vivo)の分子を可視化するバイオイメージング技術を用いていることです。in vivoイメージングは、脳内の神経細胞の活動を可視化する分野の研究などが進んでいます。しかしながら、筋肉は観察が難しいことから、多くの研究では摘出筋を利用した生体外(in vitro)モデルが一般的で、in vivoイメージング研究は進展していません。狩野教授はマウスなどの筋肉のin vivoイメージングによって、時間情報と空間情報を含めて観察し、細胞の中でも特に重要なシグナル伝達を担うカルシウムイオンの変動を評価しています。

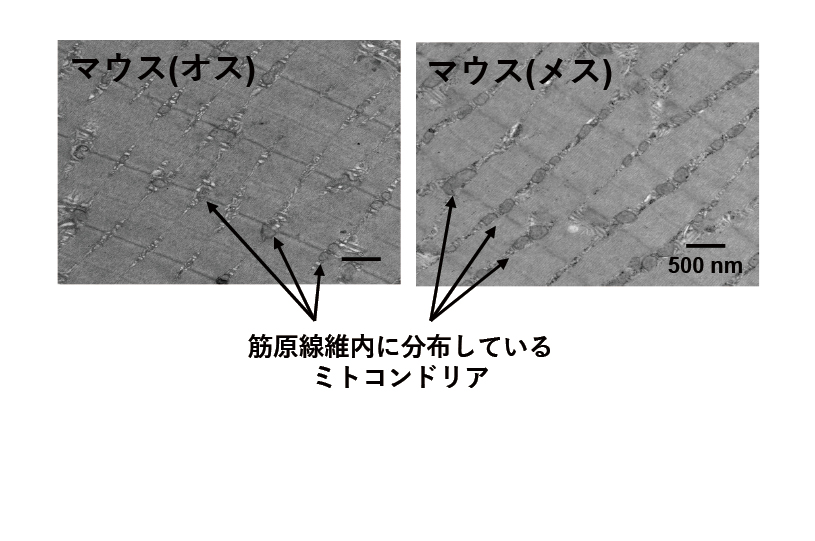

近年の主な成果に、骨格筋の男女差が、ミトコンドリアの形態や機能の違いによることを他大学と共同で解明した研究があります。骨格筋には男女差があり、例えば、男性は筋力トレーニング(筋トレ)の効果が大きく現れることから筋肉痛になりやすく、女性は男性よりも筋肥大が起こりにくいために、持久的な運動能力に優れているといった特徴があります。男女差は性ホルモンの関与によるものと考えられていますが、そのメカニズムは多くの謎に包まれていました。

狩野教授らは、バイオイメージングにより、生きたマウスの筋細胞内に存在するカルシウムイオンを観察しました。その結果、メスのマウスは、カルシウムイオンを吸収する能力を持つミトコンドリアを体内に多く内包していることから、オスよりもその能力が高くなることが分かりました。カルシウムイオンが細胞内に多く蓄積されると、筋損傷を誘導したり、筋肥大のスイッチを入れたりする役割が働くため、カルシウムイオンを多く取り込むことで、このようなダメージを防ぐことにつながります。

ミトコンドリアの形態の維持には女性ホルモンであるエストロゲンが大きく関わっています。エストロゲンを減らしたり、補充したりすることで、メスがオスに近づいたり、反対にメスの特徴が強まったりすることから、エストロゲンが筋肉を守る方向に働いていることが明らかになりました。これらの研究成果は、「性別を考慮した筋トレやリハビリテーションの開発に役立つだろう」と狩野教授は期待しています。

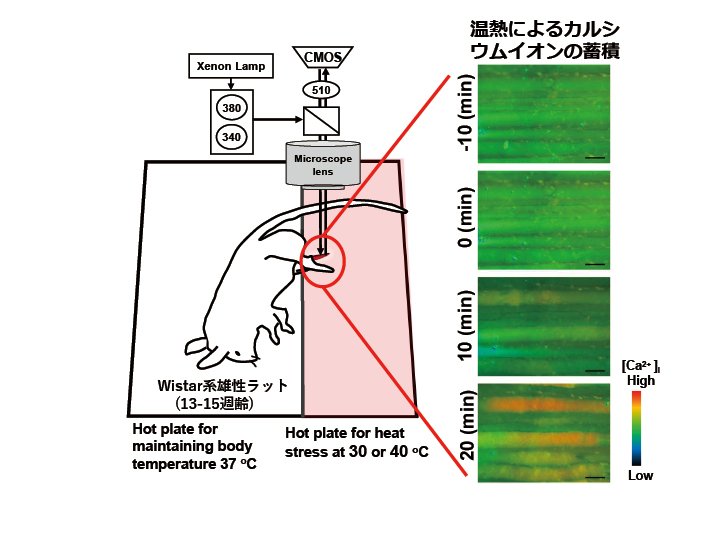

別のテーマとして、筋肉に熱刺激を与えることで、熱の受容体であるTRPV1が活性化し、小胞体からカルシウムイオンが放出されるとの理論から、狩野教授は実際に動物の筋肉を40℃程度に温めると、その温熱作用により、急激にカルシウムイオンが放出することを示しました。温熱療法は古くから知られている治療法ですが、こうした基礎的なメカニズムを知ることで、さらに臨床応用などが進むと考えられます。

一方、10℃以下に冷やすことで筋肉が収縮し、さらには細胞が増殖する可能性も見出しています。カフェインがその作用を高めることも分かっており、カフェインを摂取した上で、一時的に筋肉を冷やすアイシングによって、ケガを負った時の患部の炎症を抑えるだけでなく、筋トレの効果を向上させる手法の開発なども模索しています。

そのほか、試料に光を当てた時に発生する熱による屈折率の変化をとらえる顕微鏡技術「フォトサーマル顕微法」を使い、ミトコンドリアを生きたまま評価する先進的なイメージング手法の開発にも着手しました。「ミトコンドリアはネットワーク構造を形成していることが分かりつつあり、生きたまま観察できれば、新たな発見につながるかもしれない」と狩野教授は話し、脳・医工学研究センターを中心に、光学系や情報系の専門家の力も借りながら、筋肉の領域ではまだ珍しい、in vivoイメージングによる可視化の研究をさらに深めています。

【取材・文=藤木信穂】