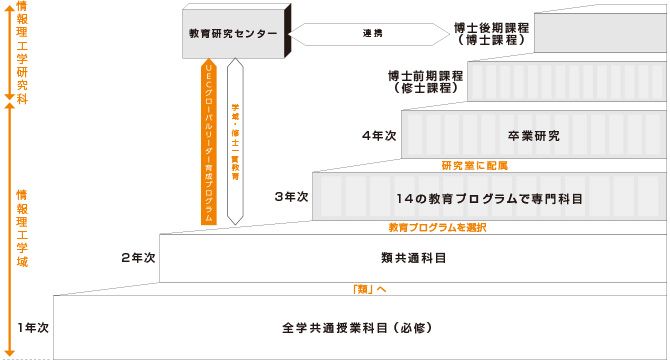

本学の情報理工学部は「情報理工学域」となり、研究・教育のテーマによって編成されていた4学科に代わり、学生が抱く興味・関心の方向性を示す3つの「類」を導入。3年次からは分野に基づく14の教育プログラムに分かれます。まず、1年次に全学生が共通科目で理工学全般の基礎を学びます。これにより学生は、科学技術の世界の基礎を幅広く学んだうえで、年次を追って自分の興味や関心、適性を発見しながら、専門性を高めていけます。なお、3年次からの教育プログラムは、大学院博士前期課程(修士課程)まで一貫性をもたせた科目で編成されているため、大学院まで体系的に学ぶことが可能です。

理論を学び、知識を蓄えるための授業です。テキストや資料を用いて教員が解説をするスタイルが主流ですが、もちろん質問もできます。講義で興味をもった専門分野に進む学生も少なくありません。

問題への取り組み方や解決手法を身につける授業です。受講する学生が共通の問題に取り組みます。「○○演習」という授業がそれに当たりますが、演習を取り入れた講義もあります。

まさに「実験」を通じて、理工学を追究するための実践力を養う授業です。専門研究に用いられる特殊な道具や装置を正しく使いこなす基本を身につけることも目的の一つです。

情報技術を駆使しメディア・経営・セキュリティ分野の高度な応用を創出する

高度コミュニケーション社会の基盤となる情報・通信・ネットワーク技術を飛躍的に発展させる

計測・制御、ロボティクス、機械工学を総合して人間と環境に調和する「ものづくり」を推進する

エネルギー、情報処理・情報通信、機能性材料などの革新的な次世代要素技術の創出を目指す

東京外国語大学、東京農工大学、電気通信大学の三大学が共同で設置する複合新領域の研究専攻です。今日人類が直面するグローバルな課題―とりわけ開発、環境、平和に関わる問題―の解決に向けて取り組む