ワイヤレス通信システムに関する研究開発

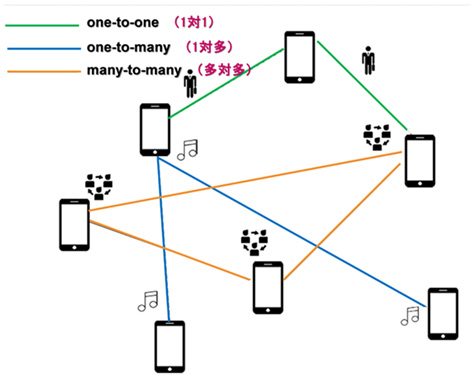

端末間通信は中央制御装置が不要で、無線通信端末は互いの通信範囲内に入ると、自動的にネットワークを形成して通信タスクを実行する技術です。3GPP Release 16に含まれているLTE-V2X PC5 Mode-4 及び国際標準規格IEEE Std 802.15.8などにおいて端末間通信の仕様が定められています。通信範囲内の無線通信端末同士は直接通信するため、設置および維持コストが抑えられます。図1に標準規格IEEE Std 802.15.8が対象とする端末間リンクの例を示します。これらのリンクによってアドホックなトポロジーを形成します。そのために以下四つのプロセス:Synchronization(時計合わせ)、Discovery(仲間発見)、Peering(グループ形成)、Communication(通信タスク)を実行します。

端末間通信の研究において、無線通信端末同士が互いに早期発見する方式や、時間同期を自律的に取得する方法、無線チャネルで起きる輻輳を軽減する方式などを研究します。

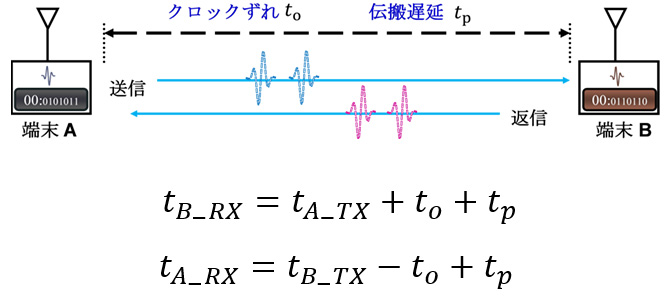

超広帯域インパルス無線(IR-UWB: Impulse Radio Ultra-Wideband)はナノ秒オーダーの短い時間パルスを用いて送受信するため、高い時間解像度と低消費電力および低コストなどの特長を持ち合わせています。スマートフォンやスマートウォッチなどの携帯端末へのIR-UWB搭載が進み、高精度な測距測位のほか、車キーレスエントリー、近距離高速通信などでの利活用においても注目を集めています。図2にIR-UWBを用いた測距原理を示めします。端末Aと端末Bの間の送信パルスと返信パルスのそれぞれの送受信時刻からIR-UWB信号パルスの伝搬時間を測定し、パルス伝搬時間をもって端末Aと端末B間の距離を計算するTime of Arrival(TOA)方式です。具体的に図2に示した2つの式を用いて計算されます。

IR-UWBの研究において、UWB測位精度を高める方式や、UWB測距利用の簡素化方法、UWBチャネルアクセス方式などを研究します。

5Gなどの移動無線ネットワークが進化し続けられる一方、IEEE 802.11やIEEE 802.15及びLPWA (Low Power Wide Area)の無線システムも浸透しています。SDGs社会の実現に向けて、無線通信技術の利用も適材適所は重要です。示した研究内容において、机上の理論研究やパソコン上のシミュレーション、そしてNICT施設にいて無線通信装置などを用いた実験研究を行います。