【ニュースリリース】♫ 磁石を回すと磁石がふたつ♫ -手作りの量子系、高精度量子演算に道-

2025.04.02

発表のポイント

- 量子コンピュータなど量子情報科学の分野では、量子状態の多重化を実現することが、演算能力の向上に重要です。

- 今回、1つのスピンにもかかわらず、スピンが2つあるかのような振る舞いを見せる現象を、「核磁気共鳴法」と、独自開発した装置を組み合わせることで発見しました。

- さらに、この2つのスピンを2つの量子ビットに対応させ、それらの間の量子演算が可能であること、またこの2つの量子ビットには新規な代数構造がある事がわかりました。

- また今回の発見により、今までより精度の高い量子演算ができる可能性があります。

概要

本研究では、原子核が持つ最小の磁石「スピン」を磁場中で回転させると、1つのスピンにもかかわらず、スピンが2つあるかのような新しい現象が現れることを核磁気共鳴法を用いた独自に開発した装置により発見しました。

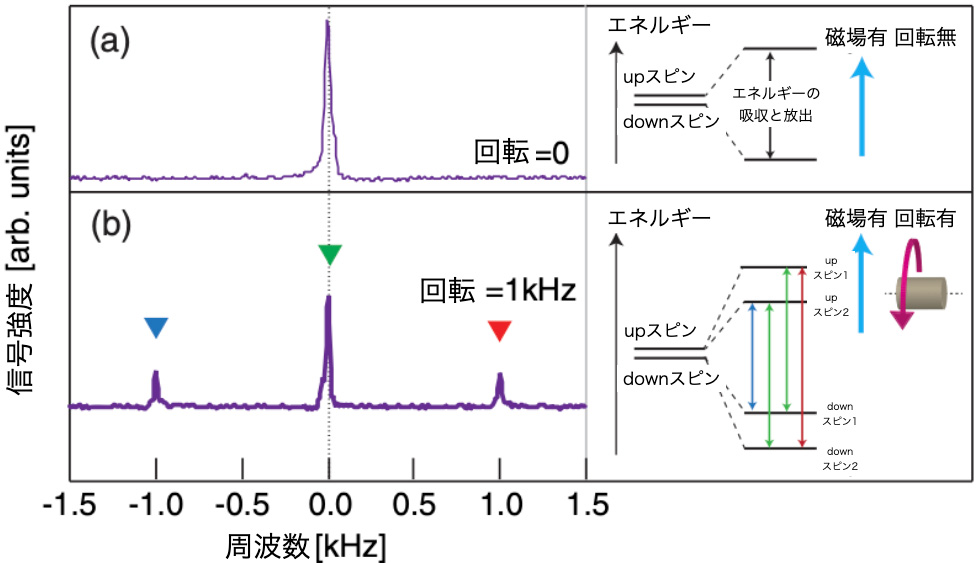

磁石の最小単位は電子や原子核が持つスピンです。このスピンの中でも最も小さなスピンがスピン1/2です。スピンには上を向くか(up)、下を向くか(down)の2の自由度しかありません。磁場中ではupスピンとdownスピンがとるエネルギーは磁気的に分裂します。分裂したupスピンとdownスピン間ではエネルギーの吸収と放出の現象が起きます。この現象を共鳴(核磁気共鳴)と呼び、共鳴信号は1本となります。これまではスピン1/2の磁気共鳴の信号は1本であり、他の共鳴線はないと言うのが常識でした。

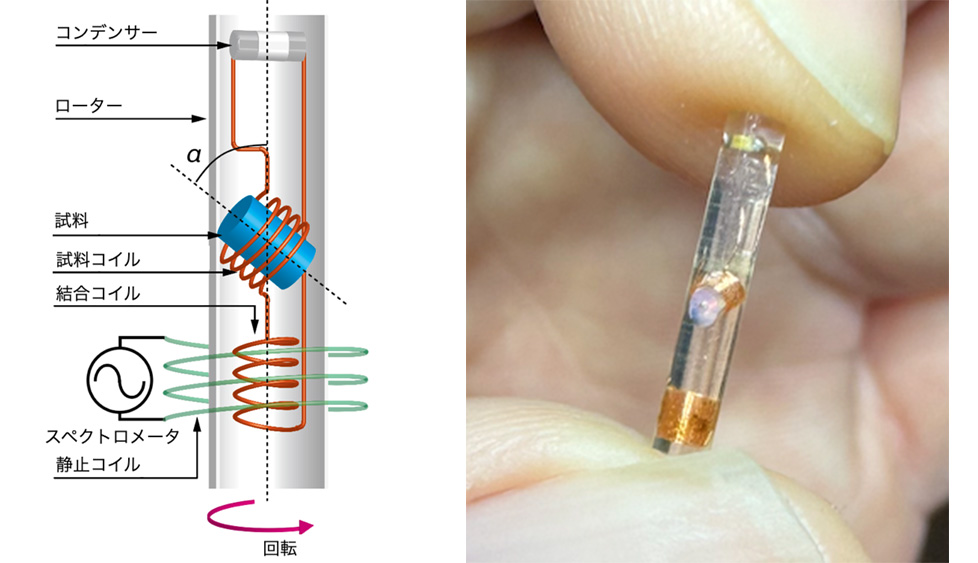

ところが、我々が独自に手作りで開発した、回転する試料と同じ速さで回転させることが可能な測定器(図2)を用いて、磁場中において、スピン1/2を持つフッ素の原子核の核磁気共鳴を測定したところ、1本しか見えないはずの信号が3本に分裂しました。この3本の信号は、4つに分裂したエネルギー状態のそれぞれの間のエネルギーの吸収に対応しており、これを説明するためにはスピン1/2が2つ必要です。つまり試料の回転によってスピン1/2の自由度が2つ生じたと考えられる訳です。このスピン多重化は磁場中で試料を回転したことによる時間の周期性に由来しています。時間周期性を扱う理論である特殊な理論(フロケ理論)を用いて、本実験におけるスピンの状態を解析したところ、本来のフッ素の核スピン1/2の自由度に加えて、回転運動に由来するスピン1/2の自由度が新たに生じることを理論的に示す事ができました。さらに、この2つのスピン1/2が、量子情報における最小の情報単位である1量子ビットの2つ分となる2量子ビットと同等であることも理論的に示しました。このような、1つの核スピンとその回転によって発現した新たなスピンを組み合わせた2量子ビットの演算では、通常の方法では必要である2つの異なる物理系の結合を必要としないことから、実装する際のエラーを劇的に軽減できることが期待されます。これにより、精度の高い量子演算が可能になります。

本研究は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下、原子力機構)先端基礎研究センター スピン-エネルギー科学研究グループの中堂博之研究主幹を主体とした研究グループ(東京大学:横井直人研究員、齊藤英治教授、電気通信大学:鈴木淳准教授(情報・ネットワーク工学専攻)、中国科学院大学:松尾衛准教授、千葉大学:佐藤正寛教授、量子科学技術研究開発機構:針井一哉主任研究員、原子力機構:今井正樹、理化学研究所:前川禎通教授)による研究です。

本研究成果は、米国物理学会誌「Physical Review Letters(フィジカル・レビュー・レターズ)」に、2025年4月1日(火)(現地時間)にオンライン掲載されました。

研究の手法と結果

本研究では、新たに量子情報の多重化をになう物理系として核スピン系に着目し、核スピンを多重化することを目的に力学的な回転運動と核磁気共鳴を組み合わせました。そこで重要となったのが図2に示す、測定試料と同じ回転速度で回転しながら核磁気共鳴が測定可能な装置です。高速で回転できるローターの中にコイル2個とチップキャパシタ1個で共振回路をつくります。共振周波数は測定周波数に合わせておきます。2つのコイルのうち、1つは信号測定用のコイルで、中に測定するための試料を入れます。本実験では試料として六フッ化ベンゼンC6F6を用い、フッ素の核スピン1/2を測定対象としました。もう一つのコイルが無線通信用のコイルです。このコイルによって高速回転(1kHz)させながら回転系においての核磁気共鳴が可能になりました。

磁場中において磁場と垂直方向に回転する試料と同じ速さで回転しながら測定を行うと、スピン1/2ではupスピンとdownスピンの間でしか共鳴は起きず通常1本の信号しか見えないはずですが、図1(b)に示すように信号が3本に分裂しました。分裂幅は回転の周期と同じになり、回転速度を速くするとそれに比例して分裂幅は大きくなります。この3本の分裂を説明するためにはupスピンとdownスピンの組が2つ必要で、つまり実験結果はスピン1/2が2つあるように見える訳です。この様な振る舞いは既知の物理では説明できないものでした。

ここで回転しながら測定していることが重要になってきます。磁場中で測定しているのですが、磁場の向きは固定しているので、試料と同じ回転座標系で見ると、逆に磁場の方が試料回転の周期で反対向きに回転しているように見えます。そのため、試料中のスピンは回転する磁場の中にいるように感じる訳です。その様子をそのまま測定するためには試料と同じ速さで回転する測定装置が必要でした。回転する磁場の中のスピンの振る舞いを記述するための方法として、本研究ではフロケ理論を用いました。フロケ理論は物理系が時間の周期性を持つときに物理系を記述する手法です。このフロケ理論を用いて、本実験のスピンの状態を記述すると本来のフッ素の核スピン1/2に加えて、新たに回転速度と同程度のエネルギーを持つ創発スピン1/2が生じることがわかりました。

さらに、元々あったフッ素核のスピン1/2と新たに生じた創発スピン1/2は、それぞれ独立な1量子ビットとして量子力学的な操作が可能であるばかりでなく、2量子ビットとして、この2つのスピン1/2の間で任意の量子操作が可能である事が理論的に示されました。このような1つの核スピンとその回転によって発現した新たなスピンを組み合わせた2量子ビットの演算では、通常の方法で必要とされる2つの異なる物理系の間の結合を必要とせず、そもそも1つの物理系で2量子ビットになっているので実装する際のエラーを劇的に軽減できることが期待されます。これにより、精度の高い量子演算が可能になると考えられます。

今後への期待

本研究では核スピン系を回転することにより量子状態の新たな多重化を実験的に実証しました。また新たな量子演算の可能性を理論的に示唆しました。今後は、実際に、本来あったスピン1/2と新たに生じた創発スピン1/2の量子操作を実験的に実証し、新たな量子演算の可能性を探っていきます。

(書籍情報)

雑誌名:Physical Review Letters

タイトル:Mechanical Multiplexer of Nuclear Spin States(核スピン状態の力学的多重化)

著者:Hiroyuki Chudo, Naoto Yokoi, Mamoru Matsuo, Kazuya Harii, Jun Suzuki, Masaki Imai, Masahiro Sato, Sadamichi Maekawa, and Eiji Saitoh

本研究は、ERATO (No. JPMJER1402)、CREST (Grants No. JPMJCR20C1, No. JPMJCR20T2, and No. JPMJCR24R5) 、科学研究費補助金/学術変革 (No. JP22H05114) 、基盤研究(S) (No. JP19H05600)、基盤研究(B) (No. JP21H01800, No. JP20H1865, No. JP23H01839, and No. JP24K00576)、新学術領域(No. JP19H05825, No. JP22H05131 and No. JP23H04576) の支援を受けて行われました。

詳細はPDFでご確認ください。